The Project Gutenberg eBook of Im Herzen von Asien. Zweiter Band., by Sven Hedin

Title: Im Herzen von Asien. Zweiter Band.

Author: Sven Hedin

Release Date: June 25, 2022 [eBook #68403]

Language: German

Produced by: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1919 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen, Schreibvarianten sowie fremdsprachliche Passagen bleiben gegenüber dem Original unverändert.

Die Bandnummerierung im Umschlagbild wurde vom Bearbeiter hinzugefügt. Dieses Bild wurde in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden.

In der verwendeten Buchvorlage waren die Abbildungen 244 und 245 nicht nummeriert; auch die sonst üblichen Seitenverweise fehlen in der Bildunterschrift. Der Einheitlichkeit halber wurde die Nummerierung vom Bearbeiter hinzugefügt.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Im Herzen von Asien.

Zweiter Band.

Zehntausend Kilometer

auf unbekannten Pfaden.

Von

Sven v. Hedin.

Mit 341 einfarbigen und bunten Abbildungen und 5 Karten.

Autorisierte Ausgabe.

Vierte Auflage.

Zweiter Band.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1919.

[S. v]

|

Seite

|

|

| Erstes Kapitel. Nach dem Anambaruin-gol | |

| Zweites Kapitel. Bei den Särtängmongolen und durch die Gobiwüste | |

| Drittes Kapitel. Durch unbekanntes Land auf der Suche nach Wasser | |

| Viertes Kapitel. Die Ruinen am alten Lop-nor | |

| Fünftes Kapitel. Lôu-lan | |

| Sechstes Kapitel. Ein Nivellement durch die Lopwüste | |

| Siebentes Kapitel.Der wandernde See | |

| Achtes Kapitel. Islam Bais Schicksal | |

| Neuntes Kapitel. Über die nördlichen Randgebirge nach dem Kum-köll | |

| Zehntes Kapitel. Die Zusammensetzung der Karawane | |

| Elftes Kapitel. Im Schneesturm über den Arka-tag | |

| Zwölftes Kapitel. Die ersten Tibeter | |

| Dreizehntes Kapitel. Das Hauptquartier | |

| Vierzehntes Kapitel. Aufbruch nach Lhasa | |

| Fünfzehntes Kapitel. Die ersten Nomaden | |

| Sechzehntes Kapitel. In kritischer Lage | |

| Siebzehntes Kapitel. In Gefangenschaft der Tibeter | |

| Achtzehntes Kapitel. Rückzug unter Bewachung | |

| Neunzehntes Kapitel. Die letzten Tagemärsche nach dem Hauptquartier | |

| Zwanzigstes Kapitel. Der Zug nach Süden | |

| Einundzwanzigstes Kapitel. Tibetische Truppen versperren uns wieder den Weg | |

| Zweiundzwanzigstes Kapitel. Der Nakktsong-tso | |

| Dreiundzwanzigstes Kapitel. Der Tschargut-tso | |

| Vierundzwanzigstes Kapitel. Die lange Reise nach Ladak | |

| Fünfundzwanzigstes Kapitel. Via dolorosa | |

| Sechsundzwanzigstes Kapitel. Der Tso-ngombo | |

| Siebenundzwanzigstes Kapitel. Vom Panggong-tso nach Leh | |

| Achtundzwanzigstes Kapitel. Ein Besuch in Indien | |

| Neunundzwanzigstes Kapitel. Über das Kloster Hemis heimwärts | |

| Register. |

[S. vi]

|

Seite

|

||

|

„Einen Schritt weiter — und es kostet euch den Kopf!“

(Titelbild)

|

||

|

8

|

||

|

9

|

||

|

Der Platz, an dem wir umkehrten

|

16

|

|

|

17

|

||

|

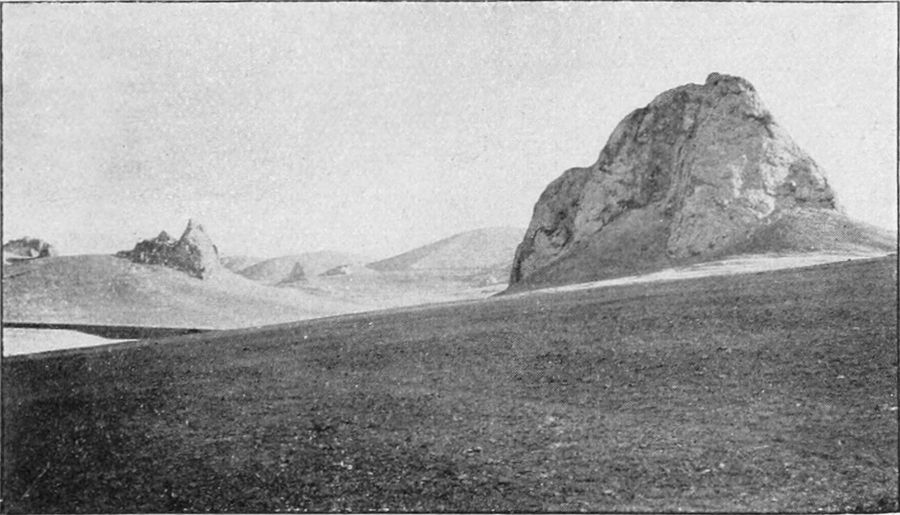

Im Tale des Anambaruin-gol. Blick nach Nordwesten

|

28

|

|

|

Blick nach Südosten vom Lager am Anambaruin-gol

|

29

|

|

|

32

|

||

|

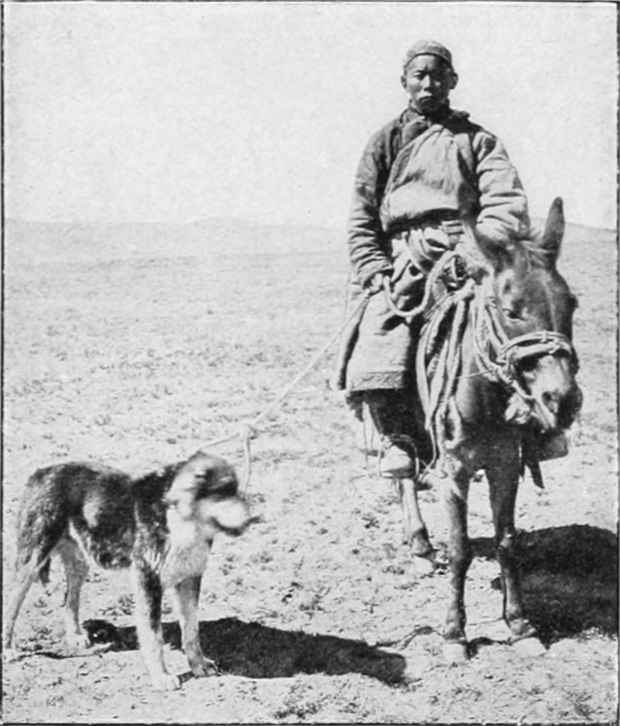

Mein mongolischer Führer

|

33

|

|

|

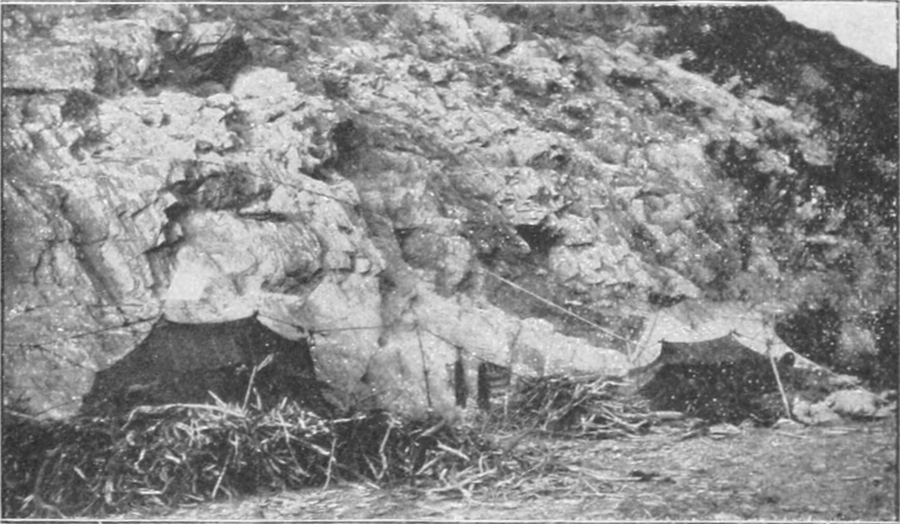

An den Felsen von Dschong-duntsa

|

44

|

|

|

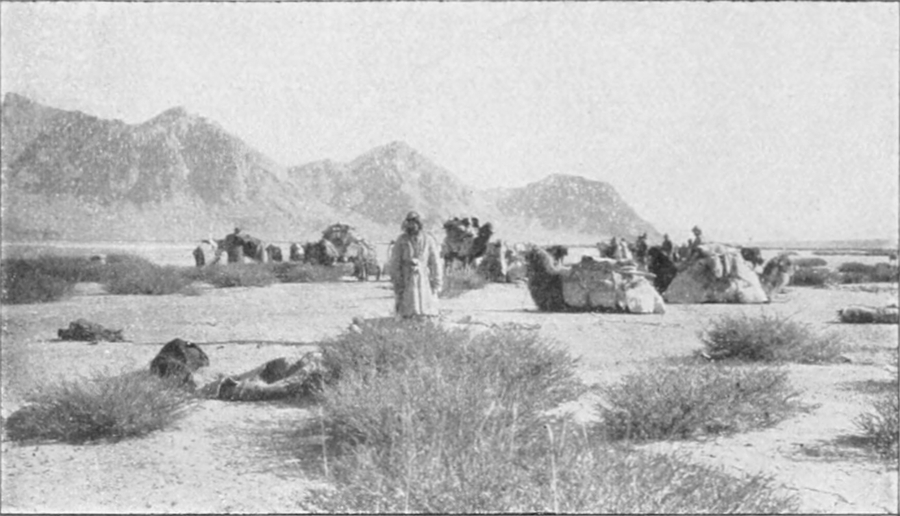

Das Lager im Tale von Dschong-duntsa

|

45

|

|

|

Unsere Kamele im Tale von Dschong-duntsa

|

48

|

|

|

Das Lager in Lu-tschuentsa

|

49

|

|

|

Die Karawane auf dem Eise des Lu-tschuentsa-Baches

|

56

|

|

|

57

|

||

|

Lager mitten in der Sandwüste

|

68

|

|

|

Brunnen, in der letzten Oase gegraben

|

69

|

|

|

69

|

||

|

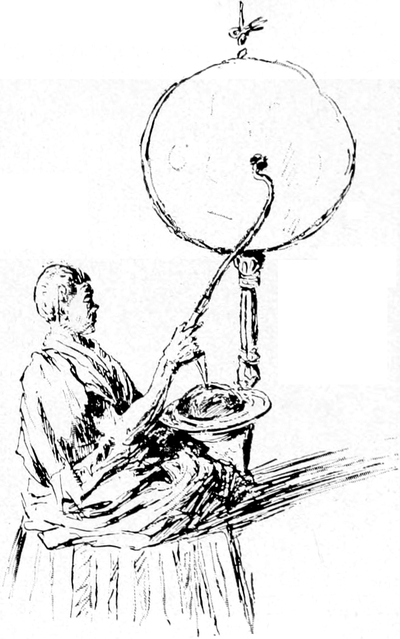

Prüfung des Nivellierinstruments bei Altimisch-bulak

|

69

|

|

|

80

|

||

|

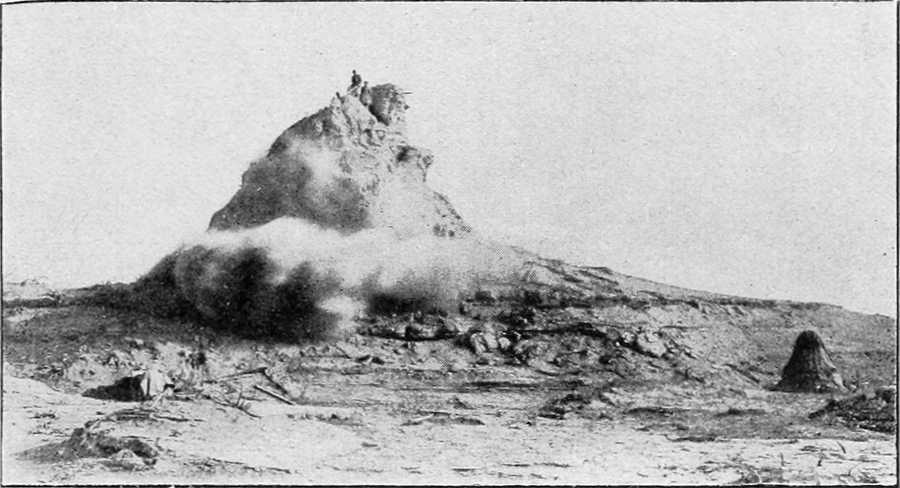

Der erste Turm der untergegangenen Stadt

|

81

|

|

|

Aussicht von dem Tora des Hauptquartiers.

204. Das Haus beim Lager

|

88

|

|

|

Der Lehmturm von der Südseite

|

89

|

|

|

96

|

||

|

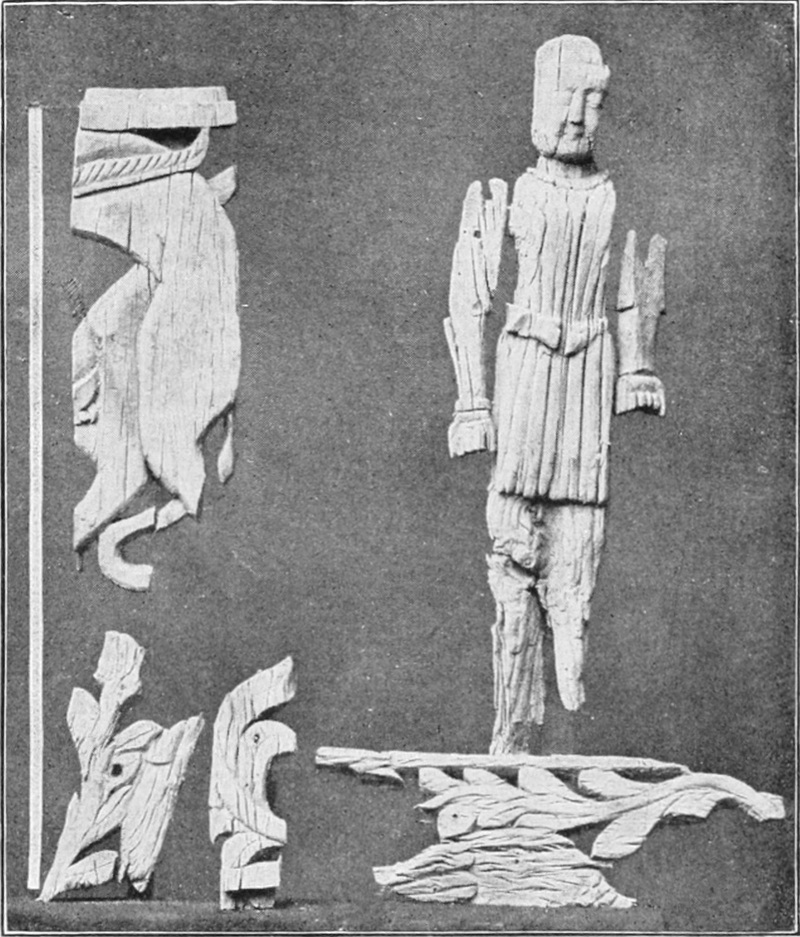

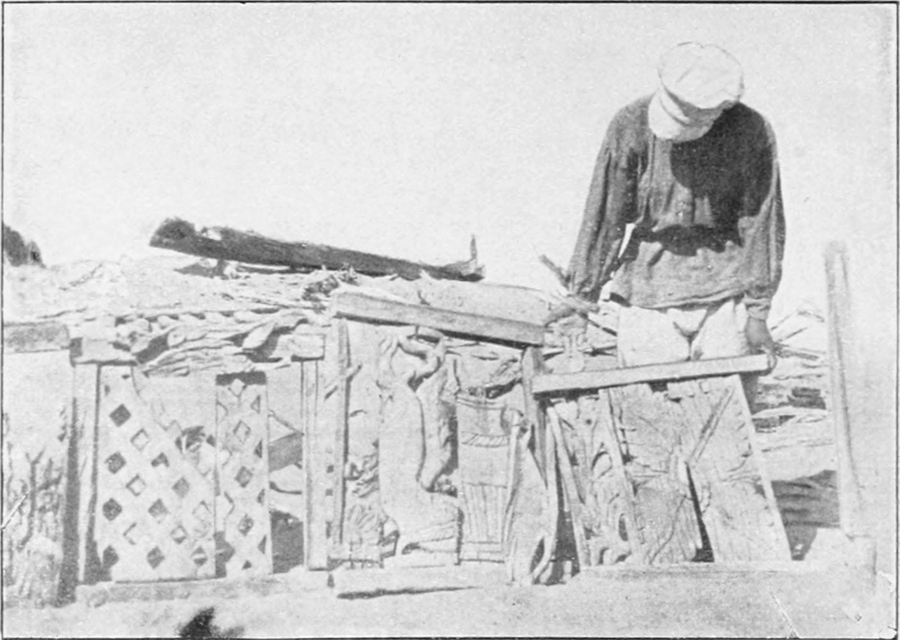

Ausgrabungen im Buddhatempel. 210.

Schnitzereien in Pappelholz

|

97

|

|

|

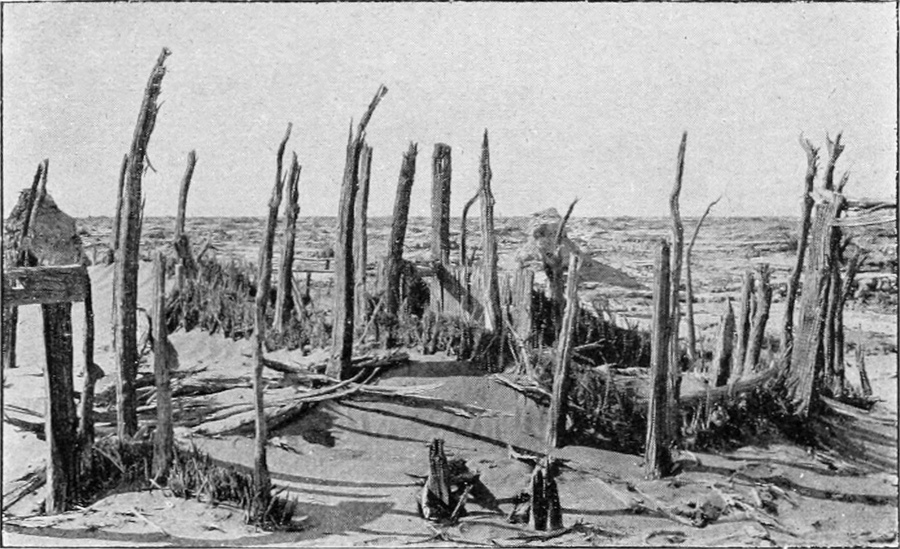

Geschnitzte Holzstücke aus den Ruinen

|

104

|

|

|

105

|

||

|

Ausgrabungen in einem der Häuser von Lôu-lan

|

112

|

|

|

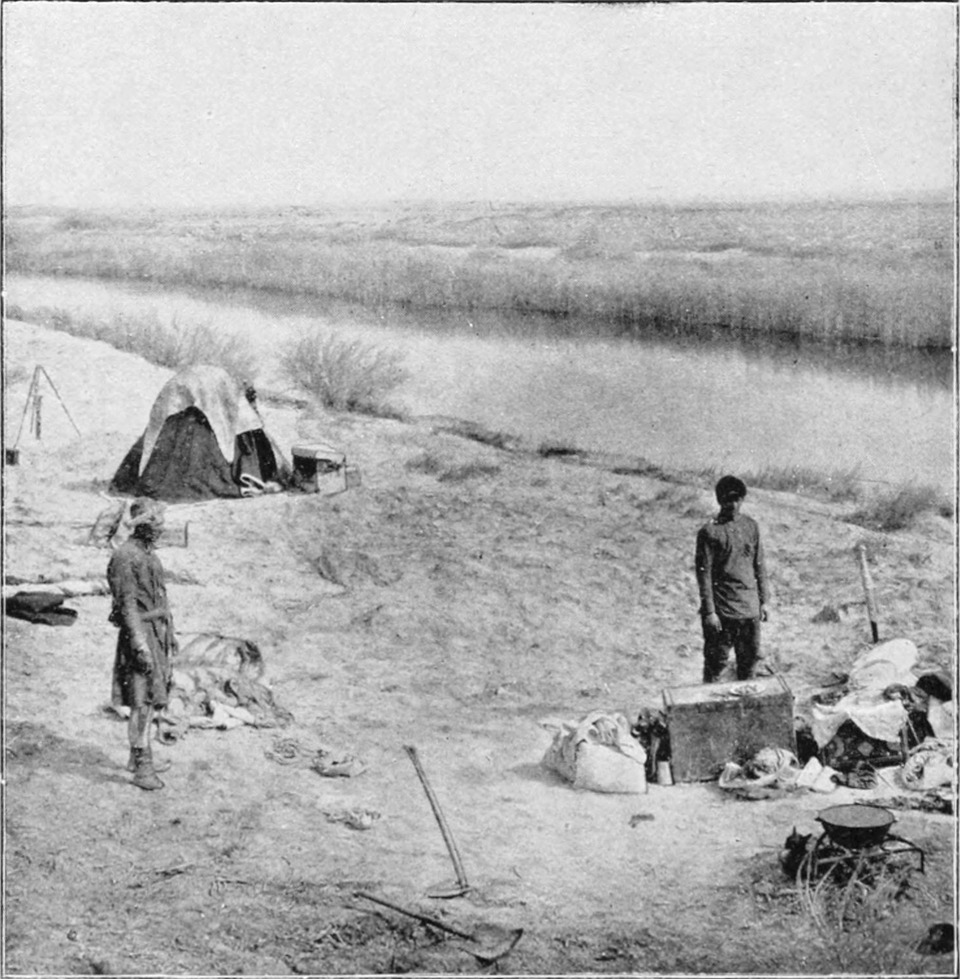

Die Nivellierungskarawane. 217. Lager

am Wasserarm

|

113

|

|

|

120

|

||

|

Im Schatten der Weiden am Seraiteich in Tscharchlik

|

121

|

|

|

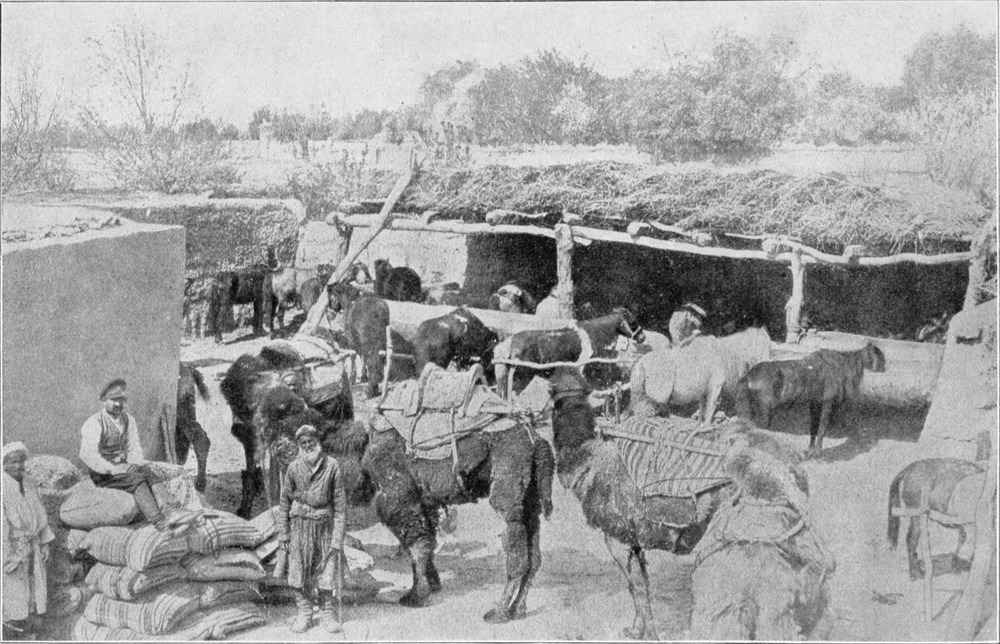

Ein Teil des Stallhofes unseres Serai

|

128

|

|

|

Schereb Lama auf dem „Gelbohr“. 224.

Der Tag vor dem Aufbruch

|

129

|

|

| [S. vii] |

Unser Lager in Jiggdelik-tokai

|

136

|

|

Der Tscharchlik-su bei der letzten, scharfen

Durchbruchsbiegung

|

137

|

|

|

Unser Lager in Unkurluk. Blick auf das Nebental

|

144

|

|

|

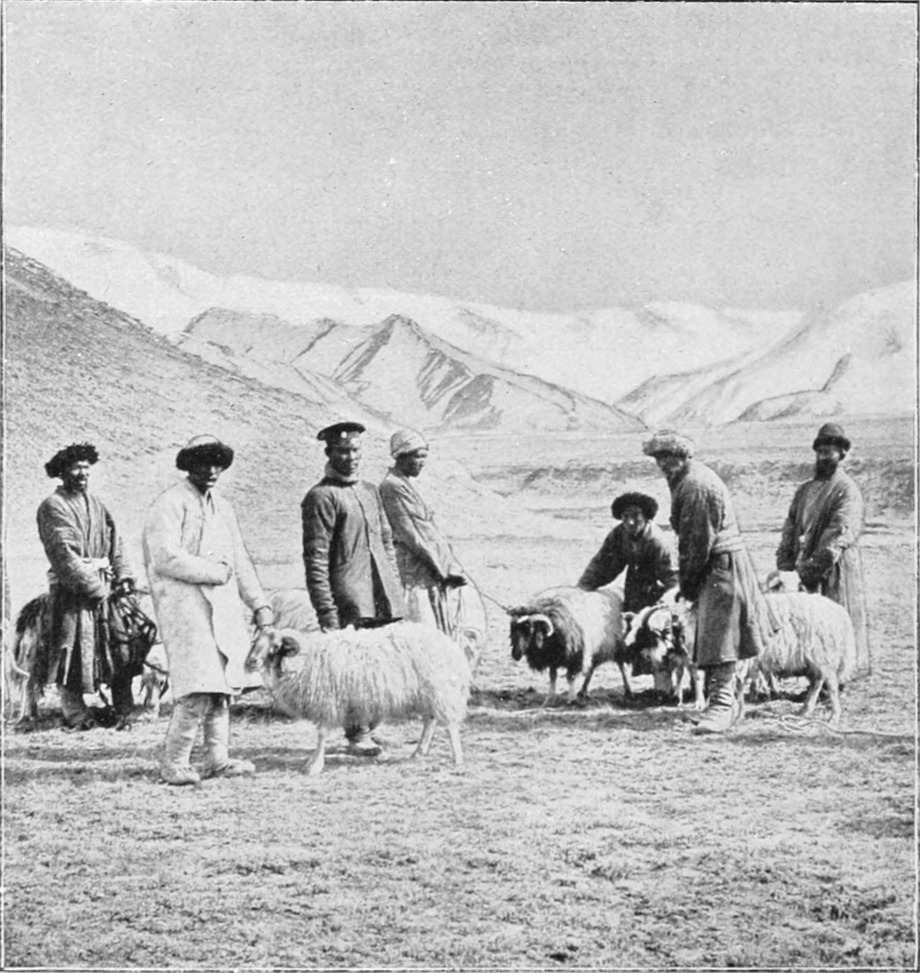

Die am Ufer des Kum-köll aufgestapelten Kamellasten.

229. Ankauf von Schafen bei den Hirten von Unkurluk

|

145

|

|

|

Die Kamele am Ufer des Kum-köll

|

152

|

|

|

Turdu Bais Zelt

|

153

|

|

|

Eine angeschossene Orongoantilope

|

160

|

|

|

Erlegter tibetischer Bär

|

161

|

|

|

168

|

||

|

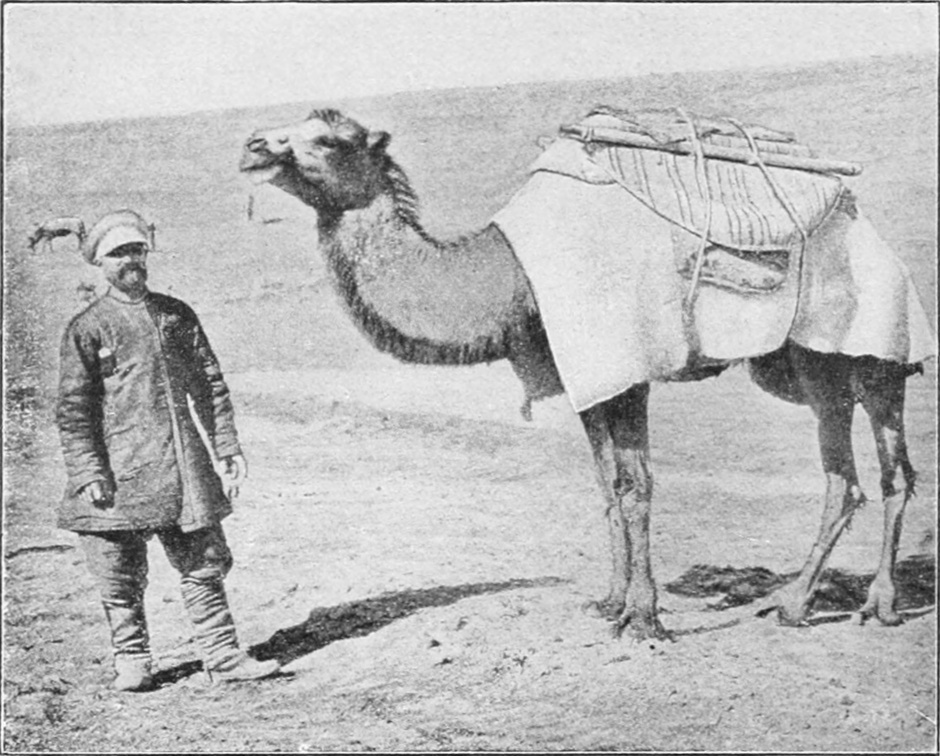

Sirkin mit meinem alten Reisekameraden von 1896.

238. Endlich in einer Gegend mit gutem Wasser

|

169

|

|

|

176

|

||

|

Die beiden Eisbänder im Tal. 243.

Bahnen eines Wegs

|

177

|

|

|

Kosak Schagdur, der Verfasser und der Lama Schereb als

mongolische Pilger

|

184

|

|

|

Der Verfasser als mongolischer Pilger verkleidet

|

185

|

|

|

Ein nächtlicher Überfall

|

192

|

|

|

Die drei Pilger beim Aufbruche aus dem Hauptquartier

|

193

|

|

|

Lager der drei Pilger

|

200

|

|

|

Auf dem Wege nach Lhasa in strömendem Regen

|

201

|

|

|

Ein junger tibetischer Hirt. 251.

Älterer Tibeter

|

208

|

|

|

209

|

||

|

Die Tibeter schwangen ihre Lanzen und heulten wie die Wilden

|

216

|

|

|

Zelte tibetischer Häuptlinge

|

217

|

|

|

Tibetische Kavallerie

|

224

|

|

|

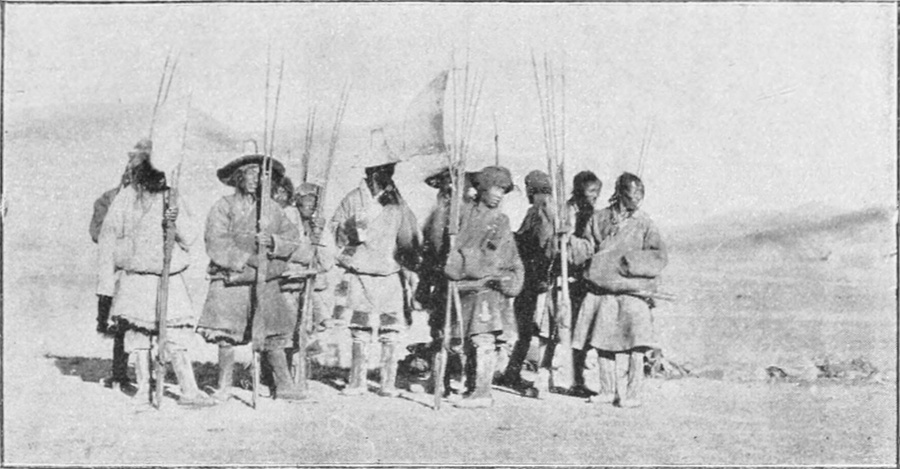

Tibetische Soldaten

|

225

|

|

|

232

|

||

|

Hirten von Dschansung im Gespräch mit dem Lama im Lager

|

233

|

|

|

Der Lama als Gehilfe beim Photographieren der Hirten

|

240

|

|

|

241

|

||

|

248

|

||

|

Der tote Kalpet auf seinem lebenden Katafalk

|

249

|

|

|

Kalpets Grab

|

256

|

|

|

Hladsche Tsering, das Mitglied des Heiligen Rates, seine

Pfeife rauchend

|

257

|

|

|

Die Gouverneure Hladsche Tsering und Junduk Tsering.

274. Hladsche Tsering und Junduk Tsering

|

260

|

|

|

Blick nach Westen am Strande des Tschargut-tso

|

261

|

|

|

Bunte Tafel.

„... und jagten dann im wilden Laufe vor, hinter und durch die Zelte, als

wollten sie uns niederreiten!“ Von Langlet

|

265

|

|

|

Die Garde der tibetischen Gesandten am Tschargut-tso

|

272

|

|

|

Im Kampf mit Wogen und Wind auf dem Tschargut-tso

|

273

|

|

|

280

|

||

|

Das Ufer des Boggtsang-sangpo

|

281

|

|

| [S. viii] |

Gebirge im Norden des Lagers Nr. 92

|

288

|

|

Gebirge im Norden des Lagers Nr. 92

|

289

|

|

|

Die Anführer unserer Leibwache

|

296

|

|

|

Das Tal des Boggtsang-sangpo

|

297

|

|

|

304

|

||

|

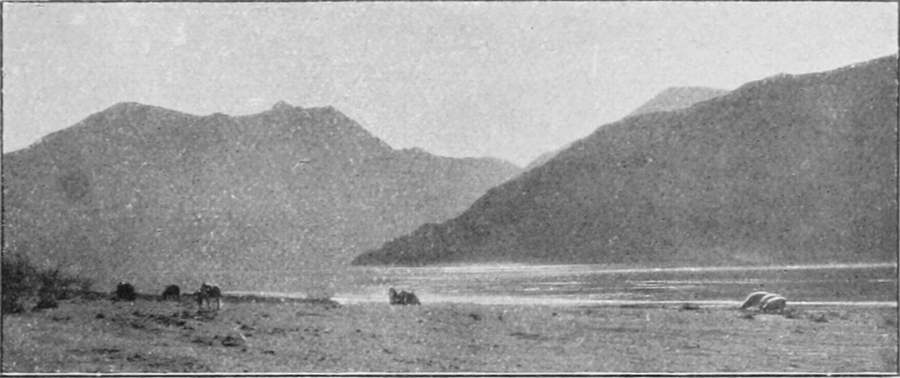

Lager Nr. 109 im Westen des Lakkor-tso

|

305

|

|

|

Das Gebirge auf der nördlichen Talseite bei Lager Nr. 114

|

312

|

|

|

Das Gebirge auf der südlichen Talseite bei Lager Nr. 114

|

313

|

|

|

Das Gebirge auf der südlichen Talseite bei Lager Nr. 114

|

320

|

|

|

Das Nordufer des Tsolla-ring-tso.294.

Lager an einem zugefrorenen Sumpfe

|

321

|

|

|

324

|

||

|

325

|

||

|

Doppelte Geröllterrassen

|

328

|

|

|

Das Tempeldorf Noh

|

329

|

|

|

332

|

||

|

Beförderung des Gepäcks auf einem improvisierten Schlitten

über das Eis

|

333

|

|

|

336

|

||

|

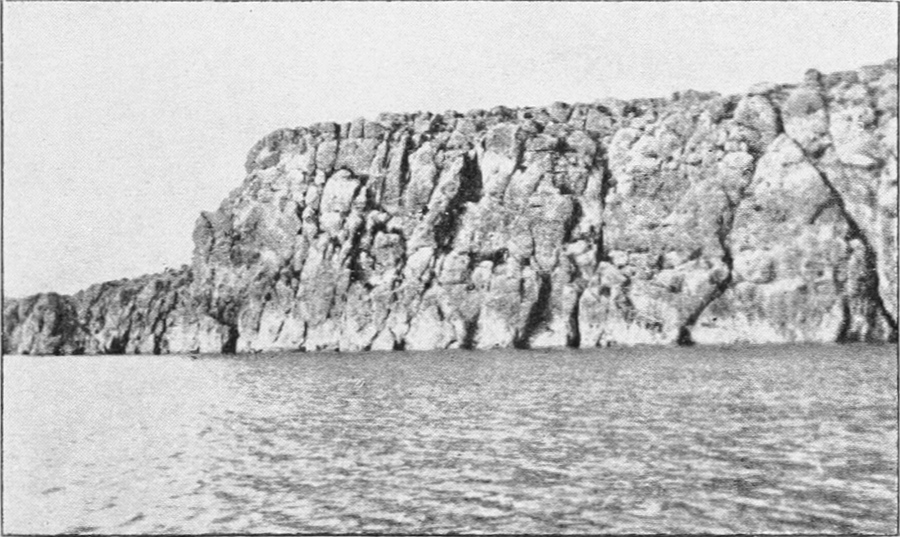

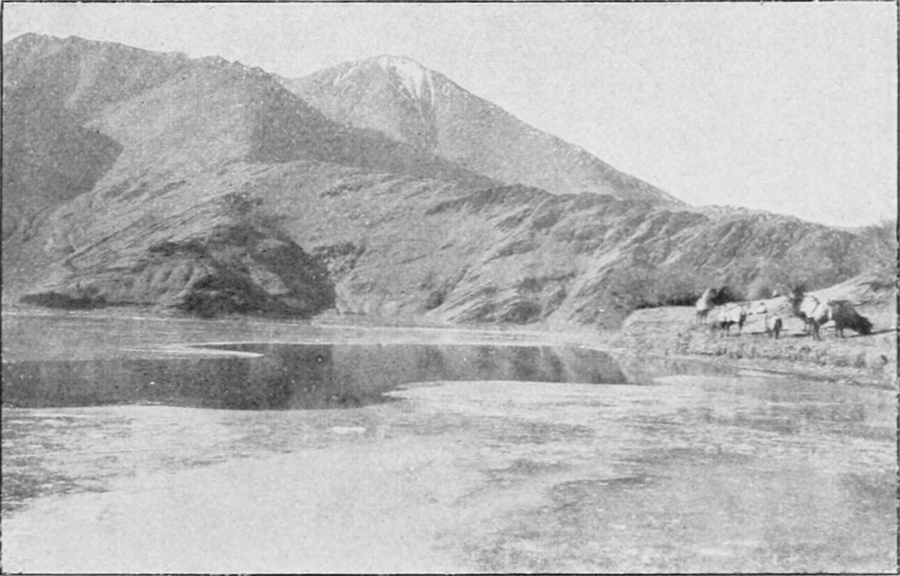

Am Panggong-tso

|

337

|

|

|

Gulang Hiraman, der Gesandte des Statthalters von Ladak, mit

seinem Gefolge

|

340

|

|

|

Gulang Hiraman auf seinem Pony

|

341

|

|

|

Musikanten und Tänzer in Drugub. 314.

Lager vom 16. Dezember

|

344

|

|

|

Kloster Dschova

|

345

|

|

|

348

|

||

|

Leh, die Hauptstadt von Ladak

|

349

|

|

|

Se. Exzellenz George Nathanael Lord Curzon, Vizekönig von

Indien

|

352

|

|

|

Ankunft der einzigen überlebenden Kamele in Leh

|

353

|

|

|

Schneesturm auf dem Passe Sodschi-la

|

356

|

|

|

Tempelhof in Hemis. 324. Portal von

Doggtsang Raspas Tempelsaal

|

357

|

|

|

Doggtsang Raspa

|

360

|

|

|

361

|

||

|

Aus der Klosterküche in Hemis

|

364

|

|

|

Trompetende Lamas. 331.

Posaunenblasende Lamas

|

365

|

|

|

368

|

||

|

369

|

||

Karten.

Mitteltibet. Maßstab 1 : 2000000.

Übersichtskarte der Reise Sven v. Hedins, 1899–1902. Maßstab 1 : 14000000.

[S. 1]

Sechs Tage durfte ich mich im Hauptquartier in Temirlik ausruhen, wo die Eisberge um die Quellen herum beständig größer wurden und die Kälte bis auf −27 Grad sank. Von wirklicher Ruhe konnte freilich keine Rede sein, denn ich hatte tausend Dinge zu besorgen. Noch einmal wurde an diesem wichtigen Kontrollpunkte eine vollständige astronomische Beobachtungsreihe ausgeführt, die zuletzt aufgenommenen Platten wurden entwickelt, eine neue Post nach Kaschgar geordnet und alle Abrechnungen für die Karawane, die Verproviantierung und die Lohnzahlungen besorgt.

Ein Andischaner Kaufmann, der aus eigenem Antrieb in mein Lager gekommen war, um dort Geschäfte zu machen, starb an der gewöhnlichen schweren Bergkrankheit und wurde mit den üblichen Zeremonien begraben. An einem sonnigen Tage wurde der kranke Togdasin ins Freie gebracht, und alle Muselmänner sammelten sich um ihn, um durch allerlei Gebetformeln sein Übel zu verjagen; dabei opferten sie Allah auch einen Bock.

Viele Zeit verschlangen alle die Vorbereitungen zur bevorstehenden Expedition durch die östlichen Wüsten. Der Proviant, der nach meiner Berechnung für eine Reise von gegen 2000 Kilometer nötig war, wurde beiseite gestellt und in Kisten und Säcken auf den Sattelleitern der Kamele festgebunden. Meine kleine Jurte wurde gründlich repariert, die Kuppel mit rotem Filz und der Zylinder mit weißem bekleidet, so daß das Ganze aus der Ferne wie eine dänische Flagge aussah. Tscherdon erhielt gründlichen Unterricht in meteorologischer Beobachtungskunst, womit er schon auf dem Ausfluge nach dem Kum-köll hatte beginnen müssen. Er sollte während meiner Abwesenheit die Ablesungen besorgen und den Barographen und Thermographen im Gang halten.

Zurückgelassen wurden nur Tscherdon, Islam Bai, Turdu Bai und Ali Ahun; aber fünf Mann von den Jägern und Goldgräbern wurden angestellt, um ihnen bei dem Umzuge nach Tscharchlik zu helfen, wo der Amban und seine eingeborenen Beke versprochen hatten, sich ihrer anzunehmen.[S. 2] Dort hatten sie übrigens nichts weiter zu tun, als unsere Rückkehr abzuwarten, meine kostbaren Kisten und Aufzeichnungen zu hüten und die Tiere zu pflegen, damit diese in gutem Zustande wären, wenn ich im Frühling wiederkam. Islam sollte auch dafür sorgen, daß von Abdall aus zwei Kähne mit Rudern und Fischnetzen rechtzeitig nach dem zu den Kara-koschun-Sümpfen gehörenden See Tschöll-köll gebracht würden. Da wo sie untergebracht würden, sollte auf einer Düne ein weithin sichtbares Nischan (Wahrzeichen) errichtet werden, damit wir die Kähne finden könnten. Ich sah nämlich ein, daß es uns nicht möglich sein würde, jene Gewässer noch vor dem Schmelzen des Eises zu erreichen.

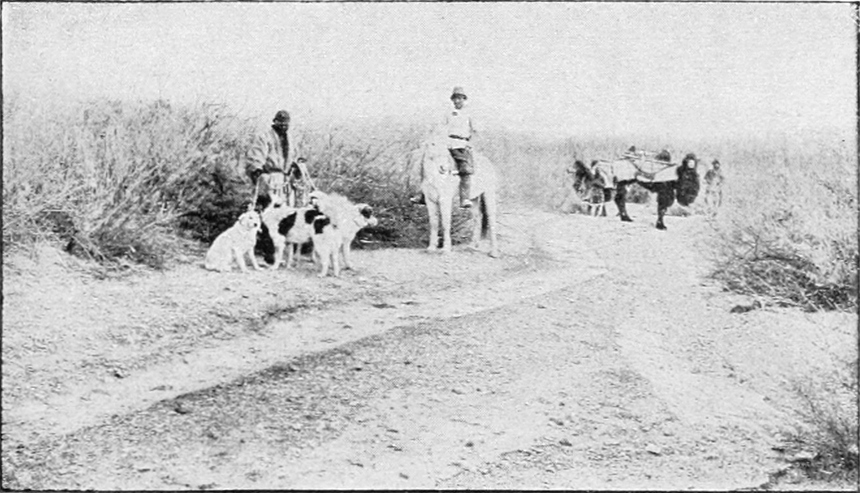

Die neue Expedition war folgendermaßen zusammengesetzt: der Kosak Schagdur, die Muselmänner Faisullah (Karawan-baschi), Tokta Ahun und Mollah aus Abdall (Führer nach Anambar-ula), Kutschuk, Chodai Kullu, Chodai Värdi, Ahmed und der kürzlich ausfindig gemachte Jäger Tokta Ahun, der, um Verwechslungen mit seinem Namensbruder vorzubeugen, Li Loje genannt wurde; er sprach chinesisch und mongolisch, hatte in Bokalik Pferde gestohlen und war ein bißchen verrückt. Elf Kamele trugen das Gepäck, und elf Pferde wurden zum Reiten benutzt; wir hatten also nur ein Reservepferd, beabsichtigten aber, falls es nötig sein sollte, bei den Mongolen neue Pferde zu kaufen. Drei Hunde, Jolldasch, Malenki und Maltschik, sollten uns begleiten. Da es meine Absicht war, den Gas-See auszuloten, mußte Turdu Bai ein paar Tage mit dem Boote mitkommen. Er wünschte die ganze Reise mitzumachen, bedurfte aber nach den Mühen, die er ausgestanden hatte, der Ruhe.

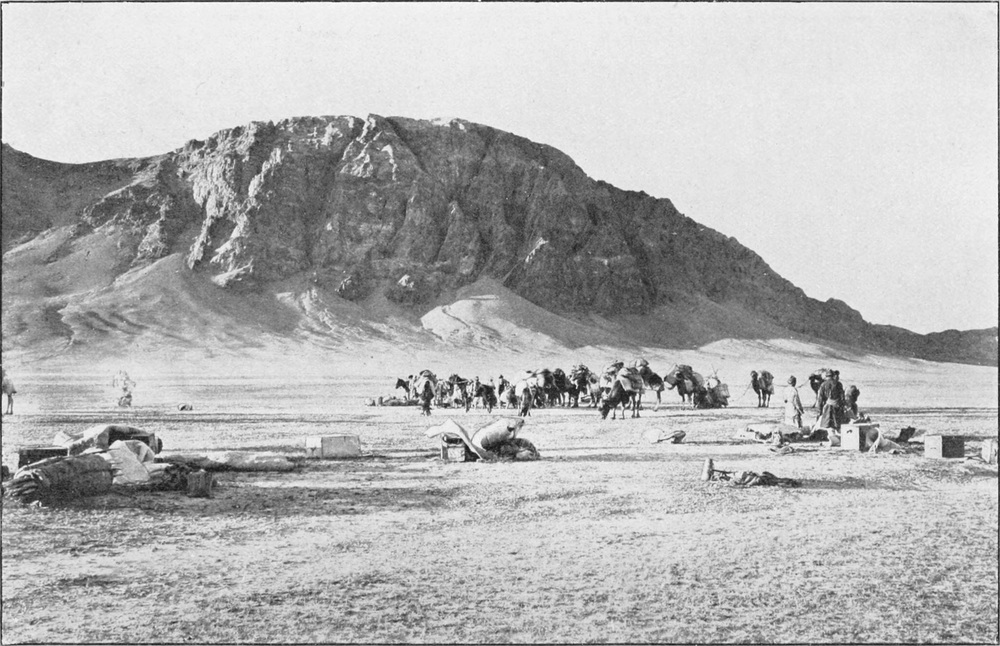

So brach denn der ersehnte Aufbruchstag, der 12. Dezember, an, und wir sollten Temirlik endgültig verlassen. Ich wurde geweckt, als es noch dunkel war; die Männer trieben die Pferde an, und die Kamele standen gebunden neben den ihrer wartenden Lasten. Der Tag graute; es wurde klar und hell, die Luft war still, der Himmel rein, und richtiges Frühlingswetter herrschte, als wir aufbrachen. Alle Kamele waren gleichmäßig beladen, aber die Lasten konnten mit Leichtigkeit so verteilt werden, daß einige Tiere für den Eistransport frei blieben (Abb. 168, 169).

Alle machte die jetzt bevorstehende Reise froh und angeregt. Ich selbst sehnte mich nach den Annehmlichkeiten des Wüstenlebens. Hagelstürme und Schneetreiben hatten wir dort nicht zu fürchten. Kälte erwartete uns freilich, da jetzt Mittwinter bevorstand, aber es würde eine trockene Kälte sein, die sich mit Brennholz mildern läßt. Schön war es auch, drei volle Wintermonate vor sich und demnach die Aussicht zu haben, daß die meisten Probleme der Exkursion gelöst sein würden, wenn die warmen Frühlingstage kamen. Wir waren aber auch darauf vorbereitet, daß sich die Arbeiten[S. 3] noch auf die wärmere Jahreszeit erstrecken könnten, und hatten deshalb leichte Sommerkleidung mitgenommen. Mein eigenes Gepäck umfaßte drei große Kisten mit Instrumenten, Büchern, Karten, Platten, Tage- und Marschroutenbüchern, Tabak, Kleidungsstücken, chinesischem Silbergelde usw.

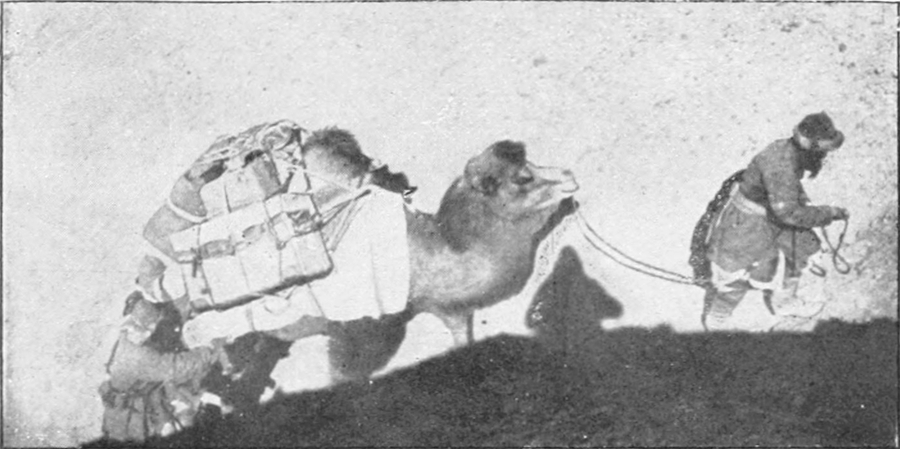

Nach freundlichem Abschied von den Zurückbleibenden und dem armen Togdasin kommandierte ich „Marsch“, und nun läuteten die Karawanenglocken der langen, dunkeln Reihe der Kamele, die jetzt in königlicher Haltung von Sum-tun-buluk fortzogen, den „300 Quellen“, wie Temirlik von den Mongolen mit zwei tibetischen und einem mongolischen Worte genannt wird. Alle Kamele, sogar unser einziges Dromedar, das ein boshaftes Vieh war, betrugen sich gut. Der Gischt umgab die Lippen des Dromedars wie Seifenschaum und tropfte überall auf seinem Wege in großen Flocken auf die Erde. Daß es sich im ganzen dennoch manierlich betrug, war nicht sein eigenes Verdienst; hätte es nur gekonnt, so würde es schon Unfug angestiftet haben. Sein eines Vorderbein war am Packsattel festgebunden, so daß es, ohne im geringsten im Gehen gehindert zu sein, doch nicht laufen konnte. Mit dem unmittelbar vor ihm gehenden Kamel war es mittelst eines Strickes und einer Kette verbunden und konnte seine Nachbarn nicht beunruhigen, und sein Maul steckte in einer Halfter, die ihm nicht erlaubte, zu beißen. Prächtig sah er aus, dieser Veteran von Kaschgar, mit seinen funkelnden, wilden, kohlschwarzen Augen, die er, wenn er schlechter Laune war, manchmal so verdrehte, daß nur das Weiße zu sehen war.

Die Karawane als Ganzes betrachtet hatte sich gründlich ausgeruht und war in bestem Zustand; einige Kamele hatten nicht einmal Lasten getragen, seit sie vor mehr als einem Jahre nach Jangi-köll gekommen waren. Jetzt steckten sie auch in ihren Winterpelzen, wahren Dickichten von Wolle. Zwei der ruhigsten, größten Tiere trugen mein persönliches Gepäck; im übrigen hatten Mehl, Reis, Mais und Talkan (geröstetes Mehl) das größte Gewicht; aber die Vorräte verminderten sich täglich, und wenn wir die Gegenden erreichten, wo Eis und Brennholz mitgenommen werden mußten, würde schon Platz dafür frei sein.

Von Faisullah geführt und von seiner Reiterwache eskortiert, schritten die Kamele mit großen Schritten rüstig vorwärts.

Das Programm für die Wanderung, die auf diese Weise begann, war folgendes: Ich wollte über den Astin-tag und an ihm entlang ziehen, um seine orographische Struktur klarzulegen. Der Weg führte also nordostwärts nach einer Gegend, welche die Mongolen, die sich dort aufzuhalten pflegen, Anambar-ula (mit der Genetivendung Anambaruin), die Muselmänner aber Chan-ambal nennen; das letztere Wort ist eine Korruption[S. 4] des ersteren. Wir hatten 400 Kilometer dorthin, und von dort sollte es erst nach Norden durch einen unbekannten Teil der Gobiwüste und dann nach den nördlich davon gelegenen Bergketten hinaufgehen. Darauf wollten wir nach Westen ziehen und versuchen, nach der früher erwähnten Quelle Altimisch-bulak und den Ruinen in der Wüste zu gelangen, und schließlich durch die Wüste nach Abdall und Tscharchlik, dem nächsten großen Sammelplatz, wandern.

Die Reise nach Anambar, die ich in Kürze beschreiben werde, erforderte 17 Marschtage. Die beiden ersten führten uns über steinhart gefrorene Sümpfe mit knisterndem Salz und kantigen Lehmschollen nach einer Quelle im Norden des Gas-Sees. Am 14. Dezember machte ich mit einer ganz kleinen Karawane eine Exkursion nach dem See, dessen Tiefen ich im Boote zu loten beabsichtigte. Mir war gesagt worden, er sei so salzig, daß er nie zufriere. Ein Kulanpfad zeigte uns den besten Weg nach dem Ufer, wo das Erdreich trotz der Kälte so weich war, daß die Pferde bis an die Knie in den Schlamm einsanken. Hier und dort lagen Eisschollen, die wir als Brücken benutzen konnten, doch oft waren sie so dünn, daß die Pferde durch sie durchtraten und fielen. Es war keine leichte Sache, diesen tückischen Strand zu erreichen; aber schließlich gelang es uns und wir lagerten an dem Punkte, wo die in einem Bette vereinigten Quellbäche des Tschimentales in den See münden. Hier gab es süßes Wasser nebst Kamisch an den Ufern, und Feuerung hatten wir selbst. In einiger Entfernung zeigten sich fünf Yake. Es sollte gerade Jagd auf sie gemacht werden, als Tokta Ahun merkte, daß der eine gefleckt war, es sich hier also um zahme Tiere handelte. Sie waren wahrscheinlich aus dem nächsten Mongolenlager durchgebrannt.

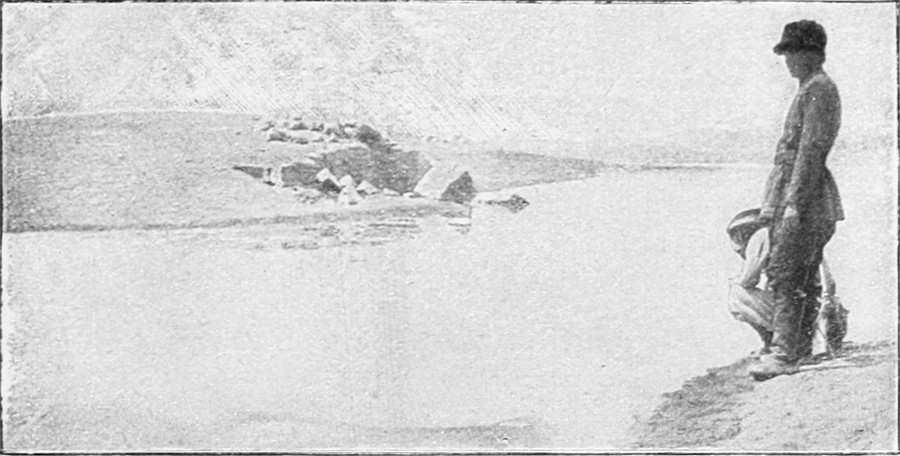

Aus der Seefahrt sollte jedoch nichts werden, denn soweit der Blick reichte, war der Spiegel des Sees mit einer Eisdecke überzogen. Da wir aber das Boot einmal mitgenommen hatten, sollte seine eine Hälfte wenigstens als Schlitten dienen. Sein Holzrahmen gab vorzügliche Kufen ab, und in dieser leichten Equipage wurde ich von Tokta Ahun und Chodai Kullu schnell und vergnügt über den See gezogen. Das Eis war ungleichmäßig, bald höckerig, bald mit einer dünnen Wasserschicht bedeckt, bald von Rissen durchfurcht. Der Schlitten hüpfte über alle Hindernisse hinweg, und ich glaubte, ich würde ein paar Lotungslinien über den ganzen See bekommen. Doch auf einmal fing die Eisdecke an zu knacken und in Wellenbewegung zu geraten. Tokta Ahun brach ein und hätte ein Bad genommen, wenn er sich nicht noch rechtzeitig an dem Boote gehalten hätte.

Nach einer ruhigen Nacht am Ufer dieses seichten Salzsumpfes kehrten wir am nächsten Tage wieder um und trafen die Karawane an den Quellen von Julgun-dung (Abb. 170).

[S. 5]

Während des Rasttages, den wir hier zubrachten, schickte ich Tokta Ahun nach dem Akato-tag hinauf, um zu erforschen, ob das sich im Nordosten unseres Lagers öffnende Tal von der Karawane passiert werden könne. Er kam am Abend mit dem Bescheid zurück, daß das Tal nach einem Passe hinaufgehe, von dem auf der Nordseite der Kette ein ebensolches Tal nach den unmittelbar südlich vom Astin-tag liegenden Ebenen hinabführe, daß dieser Weg also vorzüglich sei.

So brauchten wir am 17. Dezember nur seiner Spur zu folgen. Die Nacht war bis jetzt die kälteste in diesem Winter gewesen, −29,6 Grad kalt. Turdu Bai kehrte mit dem Boote nach Temirlik zurück.

Wir lassen diesen kümmerlichen Vegetationsgürtel, der der „Tamariskenquelle“ (Julgun-dung) ihren Namen gegeben hat, hinter uns zurück; der langsam nach dem Gebirge ansteigende Boden ist unfruchtbar und mit Schutt bedeckt. Wieder treten wir in die stillen Bergsäle durch ein 100 Meter breites Tor ein, wo eine 2 Meter tief eingeschnittene Rinne das Wasser abfließen läßt, das gelegentlich einmal auf diese trockenen Höhen herabregnet. Den ganzen Tag führte der Talgrund langsam aufwärts; er war so eben wie eine Asphaltstraße, machte aber scharfe Biegungen, in denen ich selten längere Peilungen als drei Minuten in derselben Richtung machen konnte, bis ein neuer Vorsprung die Aussicht auf die nächste Talbiegung verdeckte.

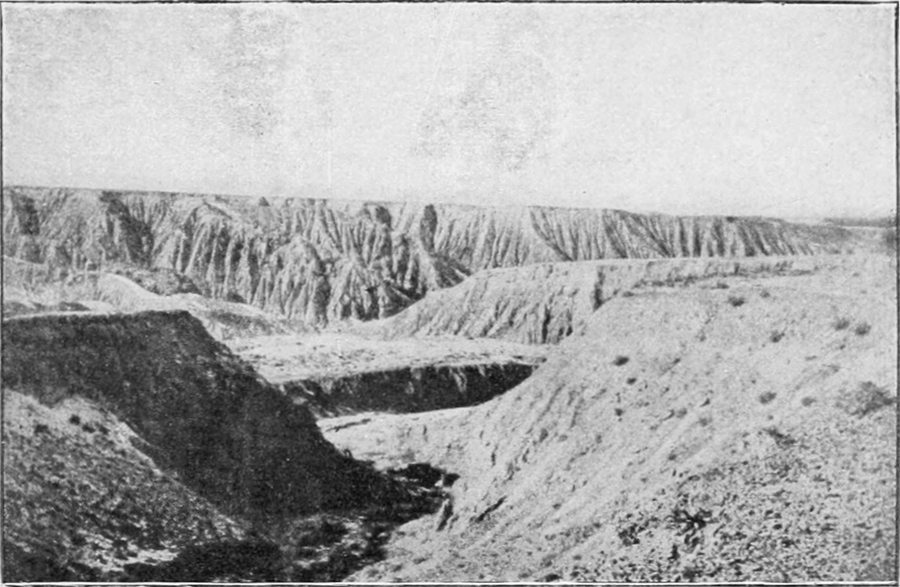

Das Material, aus dem der Akato-tag in dieser Gegend aufgebaut ist, besteht ausschließlich aus feinem gelbem Ton, der so locker ist, daß man schon mit der Hand Stücke davon abbrechen kann. Das Regenwasser hat also bei der Ausarbeitung des Terrains in wilde, phantastische Formen keine Schwierigkeiten zu überwinden. Unzählige kleine Täler und Hohlwege münden auf beiden Seiten mit dunkeln, oft nur meterbreiten Toren und lotrechten Wänden in dieses Tal ein. Alles ist steril, kalt und trocken. Auch das Haupttal (Abb. 171), dem wir folgen, ist manchmal so eng, daß ein paar von den Männern sich an den vorspringenden Ecken aufstellen müssen, damit die Kamele mit ihren Lasten nicht dagegenprallen.

Dann und wann öffnet sich der seltsame Hohlweg vor uns zu einer phantastischen Perspektive mit lotrechten, ja bisweilen überhängenden Kulissen. Heruntergestürzte Blöcke in jeder nur denkbaren Gestalt, wie Würfel, Kugeln und Tetraeder, liegen als Warnungszeichen mitten im Tale. Andere sind sichtlich auf dem Sprunge, herunterzufallen; man begreift nicht, was sie noch festhält; ein Windstoß oder ein leichter Regen würde genügen, um sie ins Rutschen zu bringen. Wir sind ordentlich beruhigt, wenn der ganze Zug an derartigen gefährlichen Stellen glücklich vorbeigekommen ist. Pyramiden, Mauern und Türme von Ton, Terrassen, Korridore und Grotten[S. 6] folgen einander in endloser Reihe. Die Karawane zieht mitten auf dem ebenen gelben Tonboden des Tales, auf dem die Kamele, wenn er feucht wäre, wie auf Eis ausgleiten würden, wo sie jetzt aber sicher gehen, ohne mit ihren weichen Fußschwielen eine Spur zu hinterlassen.

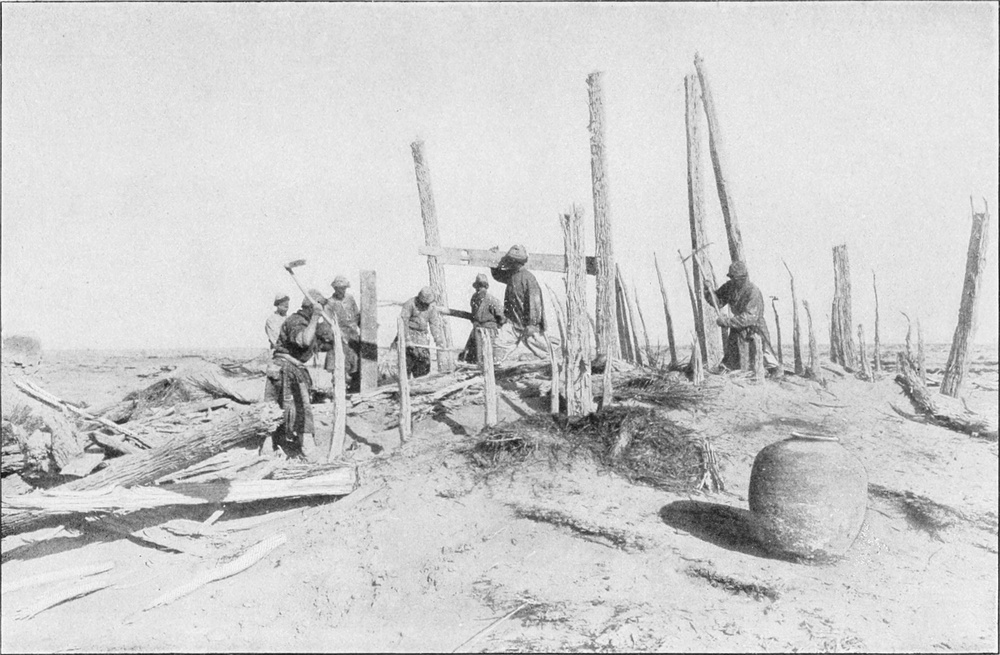

Allmählich nehmen die relativen Höhen ab, und das Tal verliert seinen Hohlwegcharakter. Bis an den Paß kamen wir nicht, lagerten aber in seiner Nähe. Überzeugt, daß wir nie im Leben hierher zurückkehren würden, verließen wir am Morgen in aller Frühe diesen stillen öden Lagerplatz. Tokta Ahun und noch einige waren vorausgegangen, um einen steilen, mühsam zu erklimmenden Abhang an der eigentlichen Paßschwelle mit Spaten zu bearbeiten (Abb. 172). Es wunderte mich, daß sie, statt in dem nach Norden führenden Haupttale hinaufzugehen, nach Osten in ein Seitental abgebogen waren, welches so schmal war, daß man an den Kamelen, wenn sie in den Biegungen warteten, nicht vorbeikommen konnte. Nun, der Führer würde wohl Bescheid wissen. Bald darauf befanden wir uns unter dem steilen Abhange des Passes, der schwierig aussah und auf dem die Spaten unter aufwirbelnden Staubwolken in voller Tätigkeit waren.

Jetzt mußte das erste Kamel heran, das sich mit einigen mühsamen Rucken hinaufarbeitete. Alle Männer schoben von hinten nach und stützten die Lasten. Einige Tiere fielen und mußten abgeladen werden, worauf ihre Lasten hinaufgetragen wurden. Das Kamel, das den viel Platz einnehmenden Holzvorrat trug, hatte es am schlimmsten, aber es machte seine Sache bis auf einen kleinen Kniefall gut.

Von dem Passe (3466 Meter) ging es nach Südosten, was mir sofort verdächtig vorkam; aber der Weg war ja rekognosziert, und Tokta Ahun stand dafür ein, daß das hinabgehende Tal, ebenfalls ein Hohlweg, bald nach Osten und Nordosten umbiegen und auf offenes Terrain führen würde. In den überraschendsten Zickzackbiegungen schlängelte es sich nach tiefer liegenden Gegenden hinunter.

Nur eine schwierige Passage erwarte uns noch, hieß es. Hier war das Tal wirklich so tief und eng, daß kaum ein Fußgänger sich hindurchzwängen konnte. Doch über die Halden auf der rechten Seite konnten wir die Kamele vorbeiführen.

Eine Strecke weiter machte jedoch der Zug Halt, und die Männer eilten an die Spitze. Der Korridor war hier so schmal, daß die Lasten auf beiden Seiten anstießen und die Kamele erst weiter konnten, nachdem die Wände mit Äxten bearbeitet worden waren. Unterdessen ging ich voraus und gelangte an eine Stelle, die noch schwieriger war. Der Hohlweg hatte sich wie eine schmale Rinne unter den Tonwänden der linken Talseite, die überhängende, gefährliche, zerrissene Gewölbe bildeten, eingeschnitten. Oberhalb[S. 7] des tiefen Grundes der Rinne gab es keinen Weg; wir mußten es dort unten versuchen. Doch gerade an dem schmalsten Punkte hatte kürzlich ein Bergrutsch stattgefunden. Gewaltige Blöcke und Tonstücke füllten die Passage aus und sperrten den Weg. Einige von ihnen konnten wir mit vereinten Kräften unter das Gewölbe rollen, und diejenigen, welche gar zu groß waren, wurden mit Spaten und Beilen zerstückelt. Die Seitenwände wurden erweitert, über die liegengebliebenen Bruchstücke bahnten die Pferde einen Weg, und die Kamele wurden vorsichtig und einzeln durch dieses Loch geführt, in welchem die Karawane im Falle eines neuen Bergrutsches lebendig begraben worden wäre. Am schwersten hatte es wie gewöhnlich das Brennholzkamel. Es blieb mitten im Loche stecken und machte eine so verzweifelte Anstrengung loszukommen, daß die Holzlast unter Lärm und Gepolter herunterfiel und ein paar Tonblöcke von den Wänden herabstürzten. Es sah unheimlich aus, als die ganze Gesellschaft in einer undurchdringlichen Staubwolke verschwand, und man konnte einen verhängnisvollen Bergrutsch befürchten.

Tokta Ahun machte ein klägliches Gesicht und gestand ein, daß er nicht bis an das Ende dieses heimtückischen Hohlweges geritten sei. Er war sehr niedergeschlagen, denn er pflegte darin sonst sehr gewissenhaft zu sein und völlig korrekte Auskunft zu geben.

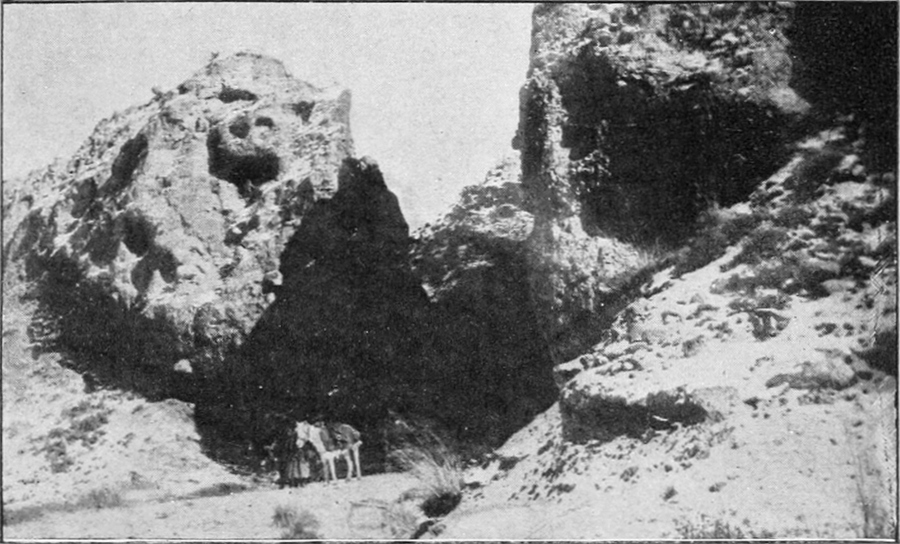

Ich habe nie eine so eigentümliche Talform gesehen. Eigentlich sind es zwei Täler oder ein Tal mit zwei Stockwerken (Abb. 173). Das untere Stockwerk ist, von dem Boden des oberen gerechnet, 10 Meter tief und lotrecht eingesägt. Hierdurch entstehen auf den Seiten des unteren Tals Terrassen, die jedoch absolut unpassierbar sind. Auch das obere Tal wird nachher so eng, daß beide in ein tief in das Tonlager eingesägtes Tal verschmelzen, wo Dämmerung herrscht und man immerwährend in Gefahr schwebt, durch abstürzende Blöcke von ungeheuren Dimensionen erschlagen zu werden.

Wir schreiten mit unaufhörlichen Unterbrechungen vorwärts; bald müssen vorspringende Ecken weggehauen, bald hindernde Tonmassen aus dem Wege geräumt werden. Noch einige Schritte, und die Karawane macht Halt. Tokta Ahun meldet, daß das Tal gesperrt sei. Von den mehrere hundert Meter hohen Bergen auf beiden Seiten hatte ein Rutsch stattgefunden, der das Tal verstopfte. Doch temporäre Bächlein hatten sich unter dem herabgestürzten Material einen Durchgang gegraben, der einem Gletschertore glich; auf seiner Deckenwölbung würden wir wohl, falls sie nicht unter dem Gewichte der Kamele einstürzte, weiterziehen können.

Ich zog es jedoch vor, selbst zu rekognoszieren, bevor der Versuch gewagt wurde. Unweit dieser gefährlichen Brücke verschmälerte sich das Tal[S. 8] noch mehr und ging in eine zwei Fuß breite Spalte von 15 Meter Tiefe über. Schließlich wurde diese dunkel; heruntergefallene Blöcke bildeten ein Dach; der Abflußkanal des Wassers war hier unterirdisch und ähnelte einem steilen, gewundenen Grottengange, in welchem kaum eine Katze ihren Weg hätte finden können (Abb. 174, 175).

Jetzt war es klar: wir mußten umkehren. Die Karawane stand so zwischen den Tonwänden des Korridors eingeklemmt, daß das letzte Kamel rückwärtsgehen mußte, ehe Raum genug vorhanden war, daß es sich umdrehen konnte; ebenso wurde der Reihe nach mit den anderen verfahren. In der Dunkelheit ließen wir uns in einer kleinen Erweiterung nieder, wo man nicht vor gefährlichen Bergstürzen Angst zu haben brauchte. Die Tiere mußten fasten und dursten. Wie war diese seltsame Gegend finster, unheimlich und still! Dann und wann erklingt das schrille Läuten der Kamelglocken, wenn die Tiere den Kopf bewegen. Die Männer halten am Feuer Rat, und das Echo vervielfältigt ihre Stimmen; es klingt, als unterhalte man sich in einem Säulengange oder in einem Königssaale.

Es ist nicht angenehm, auf demselben Wege zurückzukehren, am allerwenigsten in einer Rinne, wo Tausende von Tonblöcken wie an einem Haare über unseren Köpfen hängen und die Kamele wie Käfer zu zerquetschen drohen. Hätte es in der Nacht einen größeren Bergsturz gegeben, so waren wir wie in einer Mausefalle gefangen gewesen.

Es kostete uns einen Tag, nach dem Punkte, wo das Tal sich geteilt hatte, zurückzukehren. Tokta Ahun und Mollah ritten inzwischen das Haupttal hinauf und kehrten abends mit der Nachricht zurück, daß sie nun wirklich einen Ausgang aus den verwickelten Labyrinthen des Akato-tag gefunden hätten.

Am 20. Dezember wurde ich geweckt, als es noch stockfinster war. Morgens wird jedoch weiter keine Beleuchtung spendiert als das freundliche, gemütliche Licht, welches das Feuer des Ofens, dessen Tür weit offen steht, ausströmt. Ein flackernder, roter Feuerschein verbreitet sich über das Innere der Jurte. Ich kleide mich schnell an und sehne mich bei der starken Kälte nach meinem heißen Tee.

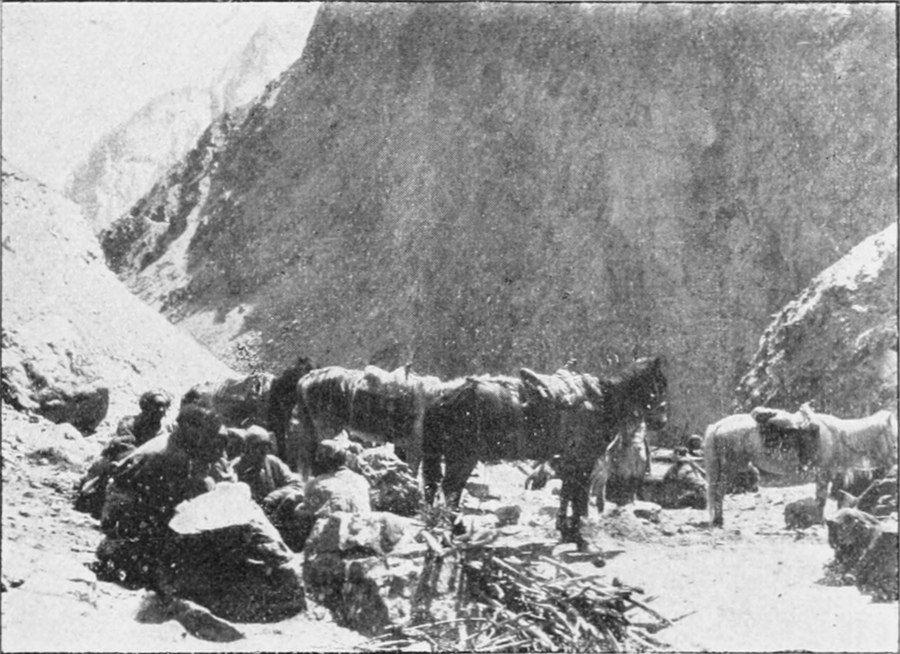

Schon in dunkler Nacht waren einige der Leute voraus nach dem Passe hinaufgeeilt, um dort einen Weg anzulegen. Jetzt folgten wir dem rechten Tale, das wirklich zu einem Passe führte. Auch dieser war auf der letzten Strecke greulich steil, und die Kamele konnten nur mit Hilfe der Leute hinaufkommen (Abb. 176). Die umfangreiche Aussicht zeigte sofort, daß wir uns auf dem Hauptkamme der Kette befanden (3698 Meter). Im Norden zieht sich der endlose Rücken des Astin-tag hin, im Süden der Tschimen-tag, im Südosten die Einöden von Zaidam, und ostwärts erblickt[S. 9] man etwas, von dem man nicht sagen kann, ob es ein Gebirge, Wolkengebilde, Nebel oder nur ein Wüstenreflex ist. Der Akato-tag ist anders als alle übrigen Bergsysteme in Tibet. Er ist ein unentwirrbares Durcheinander von Hügeln und Tonkuppeln, die aufs wildeste von unzähligen, tiefen und engen Schluchten durchsägt werden. Es ist eine leblose, düstere Gegend.

Als wir auf ebeneren Boden hinuntergelangt waren, fanden wir einen Pfad, der von menschlichen Wanderern herrühren mußte. Der Sicherheit halber hatte ich jedoch schon am Morgen einige Leute mit sechs Pferden nach Julgun-dung zurückgeschickt, um mehr Eis zu holen, da unser Eisvorrat zu sehr zusammengeschmolzen war.

Tokta Ahun hatte von einem Passe, dem Kara-dawan, auf dem Wege nach Anambar gesprochen. Als wir jetzt das breite, ebene Tal zwischen dem Akato- und dem Astin-tag in nordöstlicher Richtung durchquerten, galt es, den Weg nach diesem Passe ausfindig zu machen.

Bald fanden wir den schon gestern gesehenen Pfad wieder, aber jetzt sah er bedeutend breiter aus. Die durch Abnutzung verursachte Einsenkung des Bodens war deutlich zu sehen, besonders da, wo das Erdreich hart war, obwohl der Zahn der Zeit schon sehr an ihr genagt hatte. Auf Hügeln und Vorsprüngen an den Seiten waren Iles (Wegzeichen) in Gestalt kleiner Steinhaufen errichtet. Ohne Zweifel ist diese Straße von mongolischen Lhasapilgern in Zeiten von Unruhe und Unsicherheit in den sonst von ihnen durchreisten Gegenden benutzt worden.

In einer Rinne, in welcher wir zwischen den Hügeln hinzogen, verloren wir diesen Weg, und auch auf den Anhöhen waren keine Steinhaufen mehr zu sehen. Wir zogen jedoch in dem Tale weiter, und freundliche Mächte führten uns zu einer in dieser unendlich wüsten Gegend unerwarteten Entdeckung, zu einer von vortrefflicher Weide umgebenen kleinen Quelle (Abb. 177).

Die Quelle ist salzig, aber die Eisschollen unterhalb derselben sind süß. Sie erstrecken sich 150 Meter weit in das Tal hinein, wo mit ihnen auch die Vegetation aufhört.

Nachdem wir endlich auf ebenes Land geraten waren, gerieten wir dort in ein Terrain, das viel schlimmer war als die labyrinthähnlichen Gänge der Täler. Der Boden besteht aus salzhaltigem Tone, der Kammern, Rücken und Schwellen bildet, welche so hart wie Ziegel sind und unsern nach Nordosten laufenden Weg unter rechten Winkeln kreuzen. Man erhält den Eindruck, daß die Oberschicht des Erdreiches sich ausgedehnt haben muß und sich infolgedessen wie die Schale eines einschrumpfenden Apfels in Runzeln gelegt hat. Die Rücken sind hohl, und alle Risse gähnen[S. 10] schwarz. Ihre Höhe beträgt einen Meter, die Zwischenräume drei Meter. Wir ziehen zwischen ihnen durch, zwei Männern folgend, die mit Spaten vorausgehen.

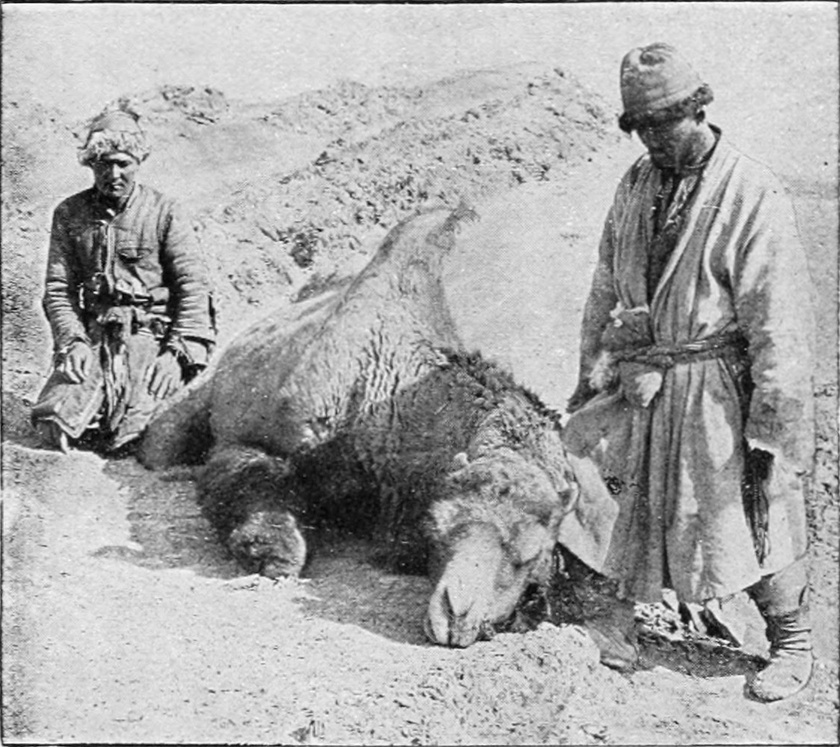

Auch an diesem Abend erreichten wir eine Quelle mit Weide. Hier ging einsam ein wildes Kamel spazieren. Während wir im Kamischdickichte lagerten, birschte sich Schagdur an das Tier heran. Der Schuß widerhallte dumpf in der Dämmerung, und ich ritt nach dem Platze hin, von dem der an einem Vorderbeine verwundete Einsiedler vergeblich zu entfliehen suchte. Chodai Kullu machte ein Lasso und warf dem Kamel die Schlinge um den Hals, worauf es zu Boden gerissen und geschlachtet wurde. Jetzt hatten die Leute frisches Fleisch für mehrere Tage, und das prächtige Fett in den Höckern wurde auch mitgenommen. Nach Spuren und Dung zu urteilen, besuchen die wilden Kamele diese Quelle im Sommer in großen Herden.

Einen herrlicheren Weihnachtsabend konnte man sich in diesen kalten, öden Gegenden kaum wünschen. Die Luft war ruhig, der Himmel klar und blau. Nachdem Feuerung eingesammelt, ein paar Säcke mit Eis gefüllt und das Kamelfell zu Kopfkissen zerschnitten worden war, brachen wir auf und folgten den ganzen Tag dem alten Wege, dessen Steinhaufen wir bei der Quelle wiedergefunden hatten. Der Weg wurde bisweilen von bis zu zwanzig parallelen Pfaden bezeichnet, welche Zeugnis davon ablegten, daß Karawanen mit Kamelen und Pferden hier in ganzen Reihen gezogen sind. Vielleicht schrieb er sich aus einer Zeit her, als die weiter östlich wohnenden Mongolen ihre Herden in Temirlik weiden ließen. Erst in der Dämmerung gelangten wir an den Fuß des Astin-tag und schlugen unsere Zelte in der Mündung eines zwei Ketten trennenden Tales auf.

Als wir das Lager fertig hatten, wurde ein munter sprühendes Weihnachtsfeuer angezündet, das einzige, was an das große Fest in der Heimat erinnerte. Um mir die wehmütigen Gedanken, die an diesem Tage stets auf mich einstürmen, zu verjagen, rief ich Schagdur und weihte ihn in meinen Plan ein, den Versuch zu machen, nach Lhasa zu gelangen. Er war Feuer und Flamme dafür und glaubte, es würde uns gelingen, wenn wir uns vorschriftsmäßige Tracht und zuverlässige mongolische Reisekameraden zu verschaffen wüßten. Von nun an unterhielten wir uns oft abends über diese waghalsige Reise. Das Gespräch wurde russisch geführt, damit die Muselmänner nicht merkten, wovon die Rede war.

Während der letzten Tage des Jahrhunderts lenkten wir unsere Schritte in den Tälern zwischen den parallelen Ketten des Astin-tag beständig nach Nordosten. Die Kälte war scharf, und der Wind hielt noch immer an und brachte manchmal Schnee, der jedoch nur in den schattigen Schluchten liegen blieb. Die Berge glänzten mit ihrem weißen Schneegewande zwischen den[S. 11] Wolken hervor. Das Terrain war günstig; wir passierten eine Menge kleiner abflußloser Becken, deren Boden sich nach Regen in bald verdunstende Miniaturseen verwandelten. Zerstreut stehende Steppengrasbüschel, Teresken und Jappkak versahen uns mit Brennmaterial. Von Wild sahen wir in diesen Tagen nur Kamelspuren und einzelne Raben, die uns folgten. Tokta Ahun, der hier ein weniger guter Führer war als in den Kara-koschun-Sümpfen, fand den Kara-dawan nicht, ich kam aber ohne Hilfe durch das Gebirge.

Als ich am 27. Dezember in dem fürchterlich kalten Wintermorgen aus meiner Jurte schaute, fand ich den Boden mit einer ziemlich hohen Schneeschicht bedeckt, und das Schneetreiben dauerte den ganzen Tag an. Der Wind verfolgte uns ebenso eigensinnig wie im Sommer im inneren Tibet. Am 29. Dezember schliefen wir bei Sturm ein, erwachten am folgenden Morgen bei Sturm, ritten den ganzen Tag durch heulende Sturmböen und lagerten am Abend im Sturme. Es weht und zieht in der Jurte, die auf allen Seiten verankert werden muß, um nicht umzukippen, in welchem Falle der erhitzte Ofen die Filzdecken in Brand setzen und meine kostbaren Kartenblätter in alle Winde fliegen würden. Wir sehnten uns nach der Wüste, wo die Luft, wenigstens während der kalten Jahreszeit, nicht in beständigem Aufruhr ist, sondern wo gewissermaßen Waffenstillstand herrscht.

Einige der Quellen, an welchen wir lagerten, haben chinesische Namen: Lap-schi-tschen, Ku-schu-cha und Ja-ma-tschan. An den letztgenannten knüpft sich die Erinnerung an eine blutige Episode. Im Sommer 1896, um die Zeit, als ich mich das vorige Mal in Nordtibet befand, kamen die Reste der in der Gegend von Si-ning geschlagenen Armee der aufrührerischen Dunganen an diese Quelle. Die Chinesen schickten ihnen von Sa-tscheo ein Kriegsheer entgegen; es kam zum Kampfe, eine große Zahl Dunganen wurden erschlagen, andere wieder als Gefangene nach Sa-tscheo gebracht. Massen von menschlichen Skeletteilen lagen noch an der Quelle. Fünfhundert Dunganen mit Frauen und Kindern entkamen. Sie hatten eine Anzahl Kamele, Maulesel und Pferde bei sich, die sie aus Mangel an Lebensmitteln verzehrten. Während dieser Unruhen wurde von Abdall eine Gesandtschaft nach Sa-tscheo geschickt, bestehend aus einem Chinesen, einem Dunganen und zwei Muselmännern, nämlich Islam Ahun, einem Verwandten Tokta Ahuns, und Erke Dschan, dem älteren Bruder des Nias Baki Bek, eines unserer Freunde in Kum-tschappgan. Als diese vier Männer durch das Astin-tag-Gebiet zurückkehrten, trafen sie dort mit den Dunganen zusammen und wurden von ihnen an der Ja-ma-tschan-Quelle getötet. Die 500 Dunganen zogen nach Abdall, wo sie durch ein ihnen entgegentretendes[S. 12] Heer gezwungen wurden, die Waffen zu strecken. Dann wurden sie nach Kara-kum, einer neuangelegten Kolonie, gebracht, wo sie noch heute in Frieden leben und den Beweis liefern, daß die Chinesen gegen ihre rebellischen Untertanen nicht immer barbarisch sind.

An der Ja-ma-tschan-Quelle steht eine 1½ Meter hohe Steinpyramide, welche eine Tafel mit chinesischen Schriftzeichen trägt — ob damit die Erinnerung an den kläglichen Sieg über eine Handvoll ganz erschöpfter Dunganen bewahrt oder ausgedrückt werden soll, daß diese arme Gegend zum Reiche der Mitte gehört, ist mir unbekannt.

Vor etwa 30 Jahren hielten sich in diesen Gebirgsgegenden oft dunganische Jäger auf. Die einzigen Spuren, die sie hinterlassen haben, waren einige Fuchsfallen, von den Muselmännern „Kasgak“ genannt. Diese sehen genau aus wie Gräber oder längliche Steinhaufen und bilden einen Tunnel; am inneren Ende hängt ein großer Stein so lose, daß er herunterfällt und den Fuchs erschlägt, der in die Falle kriecht, um sich ein in einer Schlinge hängendes Fleischstück zu holen. Durch den Verkauf von Fuchsfellen hatten diese Jäger einen ziemlich guten Verdienst.

In der Nacht auf den 31. Dezember hielt der Sturm mit furchtbarer Wut an. Die Stangen fielen von der Kuppel der Jurte herunter, und diese mußte provisorisch mit Stricken festgebunden werden. Das Feuer muß ausgehen, und man taut erst auf, wenn man in seinem warmen Pelzneste liegt; dann aber kann es draußen toben, soviel es will. Es war morgens trotz des klaren Himmels dunkel, und man hörte nur das Heulen des um die Ecken pfeifenden Windes. Das Jahrhundert endete in diesen Gegenden mit einem richtigen Säkularsturme. Das Reiten ist unter solchen Umständen eine Tortur. Man kämpft vergebens mit der Kälte und kann kaum die Lebensgeister wachhalten. Man wird schläfrig und betäubt, die Glieder erstarren sozusagen in der Stellung, die man zu Pferde einnimmt, und es bedarf einer Kraftanstrengung, um aus dem Sattel zu kommen. Die Neujahrsnacht war sehr kalt und sternenklar, und der Mond stand wie eine elektrische Bogenlampe am Himmel. Ich las die Bibeltexte und die Psalmen, die am letzten Abende des Jahres in allen Kirchen Schwedens gesungen werden, und wartete in meiner Einsamkeit die Wende des Jahrhunderts ab. Es ist ein großer Anblick, wenn das Jahrhundert in die Nacht der Zeiten hinabsinkt! Hier läuteten keine Kirchenglocken; nur der Sturm, dem der Wechsel der Jahrhunderte nichts anhaben kann, sang mit brausenden Orgeltönen seinen wehmütigen Trauermarsch.

Am 1. Januar 1901 stürzten mit unverminderter Kraft unerschöpfliche Kaskaden von Luft durch die Täler. Von einer kleinen Paßschwelle erblickten wir das gewaltige Bergmassiv des Anambaruin-ula. Der[S. 13] Anambaruin-gol ist ein Fluß, der hier die Astin-tag-Kette durchbricht, um in die Sandwüste hinauszugehen und dort zu sterben. Die Gegend pflegt oft, besonders im Sommer, von Mongolen besucht zu werden, und als wir nachher in einiger Entfernung ein grasendes Pferd umherlaufen sahen, nahmen wir fest an, daß wir jetzt mit Mongolen zusammentreffen würden. Das Tier betrachtete uns mit scheuen Blicken, als wir unsere Zelte in der Talweitung am Flußufer aufschlugen. Doch wie gründlich wir auch am nächsten Tage partienweise die Gegend abstreiften, von Mongolen war keine Spur zu entdecken; sie waren augenscheinlich schon lange fortgezogen.

Für uns war es eine Enttäuschung, sie nicht zu finden und auf ihre Auskunft über die Gegend verzichten zu müssen. Da wir jedoch Zeit hatten, beschloß ich, die Mongolen um jeden Preis ausfindig zu machen. Dieser Abstecher war auf 310 Kilometer zu veranschlagen; wir gingen dabei um den Gebirgsstock des Anambaruin-ula herum.

Um für die ersten Mongolen, die wir treffen würden, eine angenehme Überraschung in Bereitschaft zu haben, wollten wir das entlaufene Pferd mitnehmen. Es erwies sich aber als ganz unmöglich, das Tier einzufangen; nicht einmal mit Lasso und Treibjagd ließ es sich überrumpeln. Schließlich stürmte es talaufwärts davon. Es war in der Einsamkeit verwildert und so scheu wie ein Kulan.

[S. 14]

Jetzt schritt unser Zug mehrere Tage lang gerade nach Osten. Den ersten Tag ging es ein großartiges, zwischen wilden, nackten Felswänden eingeschnittenes Tal hinauf, in welchem der Anambaruin-gol, mit blauschimmerndem, glattem Eise bedeckt, im Winterschlafe lag (Abb. 178, 179, 180). Einige Steinhütten zeigten, daß Mongolen das Tal dann und wann besuchten. Gerade unter dem Passe, der die östliche Grenze des Tales bildet, ließen wir uns in der Kälte nieder. Eine Herde von 12 Archaris kletterte geschickt und mit affenartiger Sicherheit auf einigen Felsvorsprüngen neben unserem Wege umher. Während sie die Karawane betrachteten, schlich sich Schagdur unter ihren sicheren Aussichtspunkt. Der Schuß rollte wie ein Echo zwischen den Bergwänden, und ein kolossaler Widder taumelte haltlos aus einer Höhe von 50 Meter herunter. Es wird von diesen wilden Schafen erzählt, daß sie, wenn sie auf ihren Felsenpfaden stolpern und ausgleiten, immer auf die Hörner fallen und dadurch die Wucht des Anpralls dämpfen. Schagdurs Opfer gehorchte diesem Gesetze sogar im Tode, denn er schlug mit den Hörnern polternd auf das Geröll auf. Unser Weg war lang gewesen, und im Lager war viel zu tun. Erst um Mitternacht kamen die Leute mit dem Archari, das sie auf ein Kamel geladen hatten, an. Es war mörderisch kalt in dem Winde, −28,5 Grad. Man glaubte, die Kälte in der klaren Nachtluft förmlich zittern zu sehen, und der Mond stand hoch und hell über den Schneefeldern der Gebirge.

Am folgenden Tag überschritten wir noch einen Paß und gelangten in die Gegenden des Gebirges, aus denen die Sommerflüsse südwärts nach dem Zaidambecken gehen. An einer Stelle sahen wir dessen Sandwüste zwischen isolierten, mächtigen Bergkomplexen.

So wanderten wir durch diese wilde Gebirgswelt nach Osten weiter. Wir hatten unter der Kälte und dem Winde zu leiden, es fehlte an Feuerungsmaterial, und ein paar Packleitern gingen darauf. Die Tiere[S. 15] hatten es auch nicht besser, denn die Weideplätze waren ebenso selten wie spärlich, und sogar die Quellen waren knapp. Den Kamelen macht es nichts aus, ein paar Tage zu dursten, die Pferde aber kauten Schnee, wenn sich ihnen weiter nichts bot. Im Norden erhebt sich das mächtige Massiv des Anambaruin-ula, im Süden ein kleinerer Bergrücken. Als es am 6. Januar Tag wurde, sahen wir offene Ebenen im Süden und Südosten und vor uns hatten wir jetzt das Hochlandbecken, das Särtäng heißt und von Särtängmongolen bewohnt wird, die mit den Bewohnern von Zaidam stammverwandt sind.

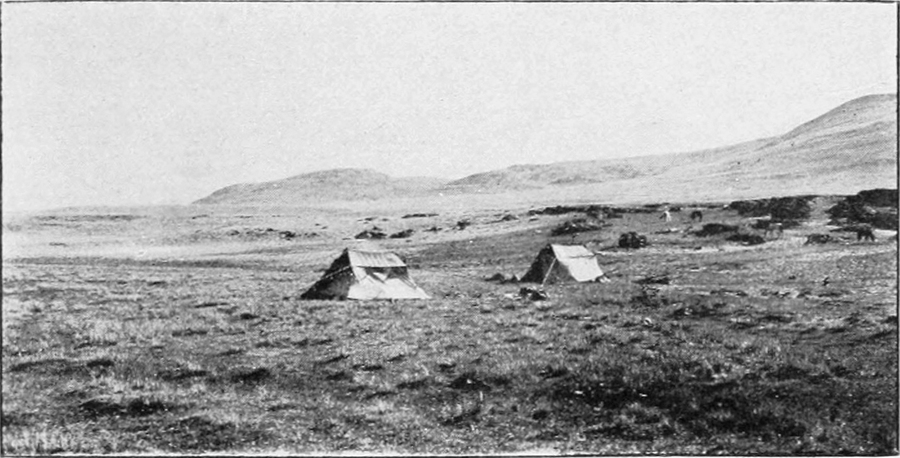

Fern im Osten sieht man den Bulungir-nor und die Wasserläufe, die sich in diesen kleinen See ergießen. Die vortrefflichen Weiden, die uns nach dem platten Lande zogen, waren jetzt freilich gelb, aber unsere Tiere würden sich nichtsdestoweniger dort sattfressen können, und wir wollten sie, obwohl es schon zu dämmern anfing, gern noch zum Abend erreichen. Einige schwarze Punkte hier und dort hielten wir für Zelte und Herden, aber die Entfernung war zu groß, um etwas deutlich erkennen zu können, und nach einer Weile hüllte sich das Land in Dunkelheit. Schagdur und Mollah sprengten voraus; eine Stunde später erhellte ein Feuer die Nacht; sie hatten augenscheinlich den Rand der Steppe erreicht und dort trockenes Gras und Gestrüpp in Brand gesteckt. Die langsam gehende Karawane brauchte noch zwei Stunden, um dorthin zu gelangen; als wir aber einmal da waren, durften die Tiere ungeknebelt die ganze Nacht grasen. In solchen Gegenden laufen sie nicht fort.

Als ich am folgenden Morgen geweckt wurde, hatten die Leute schon weiter im Süden einige Zeltlager entdeckt, nach denen wir unsere Schritte hinlenkten. Zuerst gelangten wir an drei Jurten, um welche herum große Herden von Rindern, Pferden und Schafen weideten. Eine alte Frau kam herausgelaufen und empfing uns ohne eine Spur von Furcht; sie fuhr, während sie schwatzte, ganz ruhig mit ihrer Handarbeit — Schnurdrehen — fort. Doch bat sie uns, ja nicht hier zu bleiben, denn hier seien nur Frauen und Kinder zu Hause; wir zogen deshalb weiter, bis wir drei andere Jurten erreichten, wo zwei Männer versicherten, daß wir willkommen seien und unsere Zelte bei ihnen aufschlagen könnten.

Wir hatten es gut bei diesen freundlichen, gastfreien Mongolen von Sando, die uns verkauften, was wir an Proviant brauchten, aber keine Karawanentiere abgeben konnten. Die Gegend war übrigens sehr spärlich bevölkert; nur einige wenige Jurten waren auf der Ebene zu sehen. Eine große Karawane war kürzlich nach dem Tempel von Kum-bum und eine zweite nach Sa-tscheo aufgebrochen. Die Mongolen, die noch hier waren, besuchten uns alle. Ich frischte bald das Mongolische, das ich auf meiner[S. 16] früheren Reise gelernt hatte, wieder auf, und überdies war Schagdur ein vorzüglicher Dolmetscher; es war ja seine Muttersprache, die er hier zu seiner Freude wiederfand.

Nach einigen angenehmen Rasttagen, während welcher die Kälte auf −32,5 Grad hinunterging, traten wir den Rückweg nach dem Anambaruin-gol an, diesmal aber auf der Nordseite des Gebirgsstockes gleichen Namens. In vier Tagen zogen wir nach Norden über diese Kette, welche die Fortsetzung des Astin-tag bildet. Wir lagerten zuerst am Bulungir-nor, wo die Wölfe rings um unser Lager heulten, nachher in bergigen Gegenden. Der Hauptpaß Scho-ovo (der kleine Obo) ist eine scharf ausgeprägte Schwelle, und besonders der Nordabhang ist ungeheuer steil. Die Kamele mußten, um nicht kopfüber in den Abgrund zu stürzen, einzeln geführt werden. Ein mächtiger Fluß rauscht im Sommer durch das nördliche Quertal und hat nur zu deutliche Spuren seiner aushöhlenden, einsägenden Tätigkeit hinterlassen. Rebhühner kamen in Menge vor, und ich lebte während der ganzen Reise durch den Anambar-ula von nichts anderem, obgleich wir Schaffleisch vollauf hatten.

Von dem kleinen, am Nordfuße des Gebirges liegenden Aule Scho-ovo an ging unser Weg nach Westen. Wir waren hier von der Stadt Sa-tscheo oder Tung-chuan (von den Muselmännern Dung-chan genannt) nur noch eine Tagereise entfernt. Vielleicht war es ein Glück, daß wir diesen Ort während der Unruhen in China, von denen wir allerdings nichts gehört hatten, nicht besuchten. Unser Führer war ein netter alter Mongole (Abb. 181, 183), der die Gegend ganz genau kannte, uns fünf Kamele bis nach dem Anambaruin-gol vermietete und uns einen reichlichen Vorrat von Gerste, soviel wir transportieren konnten, verkaufte. Der Boden war jetzt überall mit Schnee bedeckt, aber nicht so hoch, daß unsere Tiere sich nicht an den Lagerplätzen an Gras hätten sattfressen können. Er war auch von unzähligen Schluchten durchsägt, die bis zu 10 Meter tief waren und steile, schwer zu erklimmende Wände hatten. Der nächste Lagerplatz hieß Dawato; dort tobte ein verwünschter Wind, der vom Gebirge herabstürzte. Es scheint eine Art lokaler Föhn zu sein, denn er hörte sofort auf, als wir am nächsten Tag einen kleinen Paß überschritten hatten, und er erhöhte die Minimaltemperatur auf −16 Grad.

Am 18. Januar gelangten wir an das Tal von Dschong-duntsa, eine sehr breite, 50 Meter tief in mächtige Geröllbette eingeschnittene Furche (Abb. 182). Von dem Stocke des Anambaruin-ula gehen unzählige derartige Täler nach Norden, vereinigen sich nach und nach zu Hauptbetten und laufen in die Wüste hinaus, wo sie jedoch bald aufhören. Nur dadurch, daß wir eine kleine Schlucht, die in das obengenannte Haupttal[S. 17] ausmündet, hinuntergingen, konnten wir seinen Boden überhaupt erreichen (Abb. 184, 185, 186). Sie schlängelt sich wie ein Korridor, in dem das Echo hellklingt, zwischen lotrechten Geröllwänden hin. Sie hat ziemlich steiles Gefälle und wird immer enger und dunkler. Doch nach einer letzten Biegung wird es wieder hell, und das sonnenbeleuchtete Tal mit seiner Vegetation und seinem eisbedeckten Flusse strahlt uns wie durch eine geöffnete Pforte entgegen. Auf dem linken Ufer des Flusses lagerten wir in einer großartigen, phantastischen Natur.

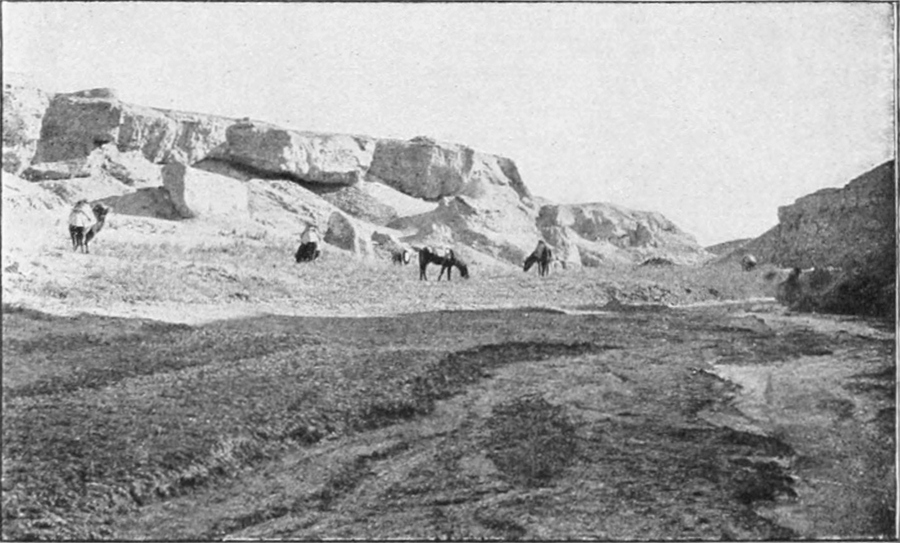

Die Talmündungen, die vom Gebirgsstocke des Anambaruin-ula ausgehen, sind wahrhaft großartige, entzückende Gegenden. In einer von ihnen, die Lu-tschuentsa heißt, lagen in einem Walde von kleinen Weiden mächtige Eistafeln, an den Bachufern wuchs prachtvolles Gras, und Steinhütten und Gerstenfelder verkündeten, daß sich hier vor noch gar nicht langer Zeit Mongolen aufgehalten haben (Abb. 187, 188). Der Weg selbst ist um so schlechter, mit Riesenschluchten bis ins Unendliche und mit zahllosen kleinen Furchen dazwischen. Sie sind oft tief zwischen lotrechten Wänden eingeschnitten; das Ganze ist ein Meer von Geröll, malerisch, aber beschwerlich. Die Karawane verschwindet manchmal in diesen Rinnen und taucht an einer weniger steilen Stelle wieder auf.

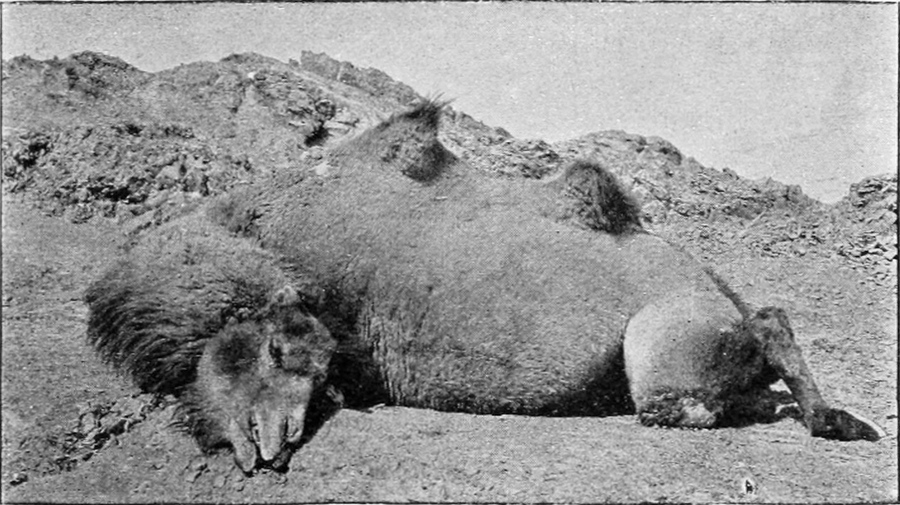

Bei dem Lager am Gaschun-gol schoß Schagdur ein wildes Kamel. Diese Tiere kommen in der Gegend ziemlich häufig vor, bald nördlich von unserem Wege auf den untersten Abhängen des Gebirges und am Rande der Wüste, bald auch, merkwürdigerweise, in den südlichen Tälern, wo es meiner Meinung nach nicht schwer sein müßte, ganze Herden in Sackgassen, aus denen es keinen Ausweg gibt, hineinzutreiben. Wir sahen sie oft in Herden von 15–20 Tieren.

Am 24. Januar wurde die letzte Strecke bis Chan-ambal zurückgelegt, wo wir auf derselben Stelle wie vor drei Wochen lagerten. Nahe dabei trafen wir die einzige Karawane, die wir auf dieser ganzen viermonatigen Reise sahen, zwei Chinesen, die auf zehn Kamelen gedörrte und gefrorene Fische nach Sa-tscheo brachten. Sie kamen, wie sie sagten, aus Lovo-nur, d. h. Lop-nor. Ich wollte ein oder zwei Pakete ihrer Fische erstehen, aber sie weigerten sich hartnäckig, uns etwas zu verkaufen. Meine Leute schlugen vor, wir sollten uns ganz einfach nehmen, was wir brauchten, aber ich bin nicht für Gewalt und zog es vor, die Chinesen unbehelligt weiterziehen zu lassen.

Mit der Rückkehr an diesen Lagerplatz, der von Abdall gerechnet Nr. 131 war, hatten wir den Anambaruin-ula umgangen, aber den eigentlichen Zweck des ganzen Umweges, uns Kamele zu verschaffen, nicht erreicht. Wir hatten nicht einmal ein Pferd kaufen können, und unsere[S. 18] Karawane war durch den Umweg ermüdet worden. Die Kamele befanden sich noch in guter Verfassung, aber mehrere Pferde zeigten schon Symptome der Erschöpfung. Der Gewinn der Reise war, daß wir ein geographisch sehr merkwürdiges Land kennengelernt hatten.

Große Strecken unbekannten Landes lagen noch vor uns, und in der Zusammensetzung der Karawane mußte eine Änderung vorgenommen werden. Sechs Pferde, die nicht aussahen, als hätten sie noch Kräfte genug für zweimonatige Strapazen, wurden ausgeschieden, und alles, was sich entbehren ließ oder jetzt nicht notwendig war, von unserem Gepäck abgesondert, besonders alle Gesteinproben und Skelette. Mit dieser kleinen Karawane sollten Tokta Ahun und Ahmet nach Abdall zurückkehren. Ersterer hatte außerdem folgende wichtige Aufträge auszuführen. Mit den müden Pferden sollte er sich von Abdall nach Tscharchlik begeben und dort von Tscherdon und Islam Bai allerlei später für uns notwendige Proviantartikel erhalten, worüber ich ihm schriftlichen Befehl an die beiden mitgab. Sodann hatte er wieder nach Abdall zurückzukehren, um uns von dort aus entgegenzukommen, und den Postdschigiten, der der Verabredung gemäß während meiner Abwesenheit vom Generalkonsul in Kaschgar in Tscharchlik angelangt sein mußte, ebenfalls mitzunehmen. Der Dschigit sollte hierbei noch immer dafür verantwortlich sein, daß mir die Posttasche in unverletztem Zustande übergeben würde. Von Kum-tschappgan sollte Tokta Ahun drei volle Tagereisen am Nordufer des Kara-koschun entlangreiten, drei frische Pferde mitnehmen und in einer geeigneten Gegend ein Standlager errichten. Zwei Kähne und einige gut mit der Gegend bekannte einheimische Fischer hatte er ebenfalls mitzubringen.

Nachdem diese Hilfsexpedition einen guten, angenehmen Rastplatz ausgesucht, sollte sie dort eine Hütte bauen, ihre Netze auslegen und Enten fangen, damit wir, die aus der Wüste kommen würden, nach den Anstrengungen Obdach und Verpflegung vorfänden. Auf einem nach Norden weithin sichtbaren Hügel sollten sie zweimal täglich, um 12 Uhr mittags und nach Einbruch der Dunkelheit, ein Feuer anzünden, dessen Rauchwolken und Schein uns als Leuchtturm dienen könnten. An dem verabredeten Vereinigungspunkte drei Tagereisen nordöstlich von Kum-tschappgan mußten sie sich in spätestens 45 Tagen, vom 27. Januar an gerechnet, einfinden und sofort mit dem Signalisieren beginnen, sowie geduldig auf unsere Ankunft warten, falls wir aufgehalten werden sollten. Tokta Ahun war betrübt, daß er sich von uns trennen sollte, aber ich tröstete ihn damit, daß es sein Vorteil sein würde, wenn er seinen Auftrag gut ausführe.

So dezimiert, zogen wir am 27. Januar weiter, um die Wüste Gobi gerade nach Norden zu durchwandern. Wir marschierten also durch das[S. 19] Tal hinunter, das der Anambaruin-gol durch die Bergkette des Astin-tag geschnitten hat. An einer Flußbiegung standen drei von Äckern umgebene mongolische Steinhütten. Das Tal erweitert sich, die Berge auf seinen Seiten bilden isolierte Partien, Hügel und wellenförmiges Land, das schließlich in die Wüste übergeht. Auch der Fluß wird schwächer, seine Uferterrassen werden immer niedriger, seine Eisschollen immer dünner, und nur ein unbedeutendes Rinnsal rieselt noch unter ihnen. Der Schnee wird immer seltener, und es war deutlich zu beobachten, daß er bald ganz aufhören würde.

An dem Punkte, wo die letzten Eisschollen im Tale lagen, machten wir eine bedeutungsvolle Rast. Wo und wann würden wir das nächste Mal Wasser finden? Darüber schwebten wir in gänzlicher Ungewißheit. Der Sicherheit halber befahl ich, für 10 Tage Eis mitzunehmen. Die Eisdecke des Bettes wurde aufgebrochen und fünf Säcke mit dicken Scheiben gefüllt. Ein Sack reichte, unserer Ansicht nach, volle zwei Tage für Leute und Tiere.

Die schon vorher ansehnlichen Lasten der Kamele wurden hierdurch noch vergrößert, aber das Terrain war gut, und es ging eben und langsam bergab. Es ist herrlich, das Gebirge hinter sich lassen zu können und erst in einer freundlicheren Jahreszeit dorthin zurückzukehren.

Nur ich, Schagdur und Faisullah durften an diesem Tage reiten, doch sobald die Zugordnung in Gang gekommen war, sollten wir die vier Pferde abwechselnd benutzen.

Je weiter wir uns von der Bergkette entfernen, desto mehr schmelzen die Einzelheiten ihres Aufbaues zusammen; aber je weiter wir gelangen, desto deutlicher zeichnen sich dafür ihre beiden Rücken ab. Der hintere, den die Mongolen Tsagan-ula (das weiße Gebirge) nennen, erhebt sich hoch und dominierend mit seinem schön gezeichneten, schneebedeckten Kamme; der vordere, nördliche, den der Fluß durchbricht, steht schwarz da und hat gemäßigtere, sanftere Linien.

Das Terrain und die Landschaft verändern sich vollständig; das Geröll, das uns seit einem Monat zu schaffen machte, wird spärlicher und hört ganz auf, der Boden wird weicher, und wir können zwischen den Schneeflecken reiten, so daß die Pferde von den unangenehmen Schneesohlen, die sich unter den Hufen bilden, verschont bleiben. Hier und dort ist die aus Teresken und Tamarisken bestehende Steppenvegetation recht üppig. Im Norden versperren niedrige, rötliche Berge die Aussicht über das Wüstenmeer. Neben einem kleinen Hügel fanden wir einen vortrefflichen Platz für das Lager. Dürre Büschel versahen uns mit Kamelfutter und Feuerung, und in einer Spalte lag noch eine letzte Schneewehe, so[S. 20] daß wir den Eisvorrat nicht anzubrechen brauchten. Zwei wilde Kamele wurden von den Hunden in die Flucht gejagt, liefen aber so schnell längs des Fußes der Hügel hin, daß die Hunde, wie sehr sie sich auch anstrengten, so weit hinter ihnen zurückblieben, daß an ein Einholen gar nicht zu denken war.

Der nächste Tag brachte uns pfeifenden westlichen Sturm, der mit aufgewirbeltem Staub und schweren, grauen Wolken gesättigt war. Für die Pferde wurden einige Eimer Schnee über dem Feuer geschmolzen, die Kamele aber und die Hunde konnten sich selbst von den Schneewehen versehen. Wir näherten uns dem Fuße des Wüstengebirges. Die Steppenvegetation ist oft außerordentlich üppig. Sie besteht aus jenen holzigen, oft ziemlich hohen, Nadeln tragenden Sträuchern und Büschen, welche die Muselmänner „Tschakkande“ und „Köuruk“ nennen und die mit der gewöhnlichen Tamariske verwandt sind. Manchmal sind sie vertrocknet, und dann liegen ganze Wagenladungen vortrefflichen Brennmaterials bereit, so daß man oft in Versuchung gerät, nur um ihretwillen zu lagern.

Wir überschreiten ein sehr breites, aber wenig tief eingeschnittenes Bett, dem alle Gewässer der Gegend zuströmen. Das Bett geht nach Westnordwest, in der Richtung des Lop-nor-Beckens. Obwohl das Gefälle auf der anderen Seite außerordentlich stark wurde, war es für uns doch leicht, über den niedrigen Paß der Wüstenkette hinüberzukommen, auf dessen anderer Seite die Zelte zwischen weichen, trockenen und angenehmen Sanddünen aufgeschlagen wurden. Unterhalb des Passes begann jetzt auch „Suk-suk“ (Saksaul, Anabasis ammodendron) aufzutreten.

Während des Marsches am 29. Januar verloren wir uns wieder in einem Gewirr von nicht sehr hohen Bergen. Von neuem stießen wir auf einen deutlichen Weg aus früheren Zeiten. Am Boden war keine Spur mehr davon zu sehen; er war schon lange von der Zeit vertilgt worden, aber auf allen Hügeln und Vorsprüngen standen kleine Steinmale oder Wegzeichen, deren wir wohl 20 zählten. Gewöhnlich bestehen sie aus einer großen und einer kleinen Steinplatte, die sich aneinanderlehnen, oder auch aus einem würfelförmigen Steine, der zwei aufeinandergelegte runde Steine trägt. Daß es sich hier nicht um einen zufälligen Jägerpfad handelt, beweisen die Steinmale. Jäger finden sich überall zurecht und bleiben nicht ausschließlich auf bekannten Wegen, Steinmale aber sind nur für Reisende nötig, die sonst nicht wissen, wo der Weg geht. Wahrscheinlich war es die Fortsetzung des Weges, den wir schon im Astin-tag gesehen hatten, und ohne Zweifel ist er von Pilgern benutzt worden. Er wird wohl ziemlich alt sein; die Steinmale kann nur die Verwitterung vernichten, denn keine Stürme können sie hier mit Sand verschütten oder umwerfen.

[S. 21]

Nachdem wir noch einen kleinen Paß überschritten hatten, lag das gelbe Meer der Wüste vor uns. Seine Dünenwellen sahen unheimlich und bizarr aus. In der letzten Talmündung wurde Rast gemacht. Man hat hier das Gefühl, sich an der Küste des Wüstenmeers zu befinden. Auf einer Anhöhe thronte ein letztes Steinmal. Saksaule wuchsen hier üppig und erreichten eine Höhe von 3 Meter.

Die letzten Ausläufer auf beiden Seiten dieser Talmündung sind zur Hälfte versandet. Die Dünen klettern hoch an ihnen hinauf. Sie versinken in die unbekannte Tiefe des Wüstenmeers. An Niederschlägen fehlt es in diesen Wüstenbergen nicht. Von Zeit zu Zeit fällt hier Regen, dessen Wasser sich zu einem Bach vereinigt, der, wenn auch von kurzer Dauer, doch eine bedeutende Wassermenge führen zu können scheint. Und daß er eine achtunggebietende Kraft besitzt, sehen wir an seiner sich zwischen kolossalen Sanddünen hinschlängelnden Rinne. Bald läuft diese nach Osten, biegt aber, wenn sie auf einen Sandberg stößt, nordwärts ab, bald nach Westen, um, von einer anderen Düne abgedrängt, wieder nach Norden zu gehen. Ohne einen solchen natürlichen Korridor wäre es ziemlich schwer gewesen, sich einen Weg durch diesen gewaltigen Flugsandgürtel zu bahnen, und man erstaunt, daß die Erosion stark genug ist, den Sand zu bekämpfen.

Den ganzen Tag ging ich zu Fuß voraus, um nicht in dem ewigen, eisigen Winde zu erfrieren. Dann und wann guckt eine zur Hälfte begrabene Saksaulpflanze aus dem Sande. Die gestern noch außerordentlich zahlreichen Spuren von wilden Kamelen und Antilopen haben ganz aufgehört; die scheuen Tiere wollen das Terrain überschauen und hüten sich vor einer so schmalen, gefährlichen Passage. Noch mehrere Kilometer vom Fuße des Gebirges entfernt liegen Granitstücke von Kubikmetergröße auf dem Sande. Weshalb liegen sie da? Weshalb begräbt sie der Triebsand nicht? Dies muß seinen Grund in den Bahnen haben, die der Wind beschreibt und die keine Ablagerung in der Nähe eines solchen Hindernisses zulassen.

Allmählich wird das Bett weniger ausgeprägt, sein Boden ist oft versandet, und die Dünen auf den Seiten erreichen nicht mehr die himmelstürmende Höhe wie am Fuße des Gebirges. Die kleine Wüstenkette, die wir in zwei Pässen überschritten haben, gleicht einem Wellenbrecher, der die Ausbreitung des Flugsandes nach Süden unmöglich macht. Sie schützt den nördlich vom Astin-tag liegenden Steppengürtel.

Schließlich hörte das Bett zwischen den Dünen auf, bildete vorher aber noch eine Erweiterung, die einem kleinen See glich, obwohl keine Spuren von Wasser entdeckt werden konnten. Im Norden dieser Bodensenkung erhob sich ein hoher Dünenwall, und von seinem Kamme erblickten[S. 22] wir das eigentliche Wüstenmeer in seiner ganzen, großartigen Öde; es sah ebenso aus wie in so vielen anderen Gegenden, in denen ich die Wüste Gobi durchwandert hatte. Nicht die kleinste Pflanze überschritt die Grenze; im Norden, Osten und Westen sah man nichts als Sand, Sand und wieder Sand (Abb. 189, 192).

Wie gewöhnlich in den Sandwüsten ging ich zu Fuß voraus, und nur langsam konnte die Karawane meinen schnellen Schritten folgen. Ich glaubte an mein altes Wüstenglück und war überzeugt, daß ich auch jetzt die Meinen durch die Gefahren der Dünenberge lotsen würde. Ich hatte das Fernglas bei mir, suchte die ebensten Flächen aus und freute mich über die Einsamkeit und die große Stille.

Das heutige Lager wurde mitten in der Sandwüste aufgeschlagen, wo ringsherum nichts als Sand zu sehen war.

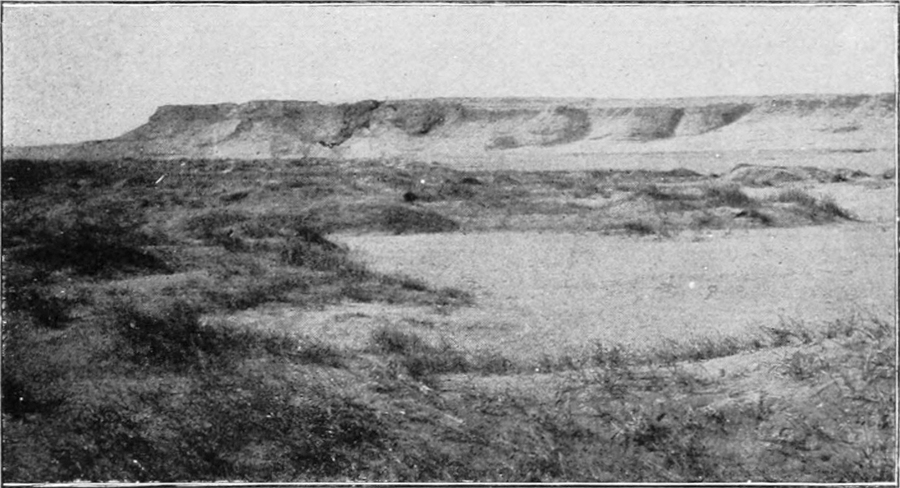

Während des folgenden Tagemarsches wurden die Dünen immer niedriger und gingen schließlich in den darunterliegenden Lehmboden über, der in mehrere ungleiche Etagen von nach Norden abfallenden Terrassen ausgearbeitet ist. Am 1. Februar wurde diese Landschaftsform noch ausgeprägter (Abb. 190). Die Terrassen zeigen wie Finger nach Nordnordost und sind oft 50 Meter hoch. Gegen Abend erreichten wir zu unserer freudigen Überraschung wieder einen Steppengürtel, wo Kamisch und Tamarisken üppig wucherten und Spuren von Wölfen, Antilopen und Kamelen einander kreuzten. Ein Brunnen gab in einer Tiefe von 1,14 Meter salzhaltiges aber trinkbares Wasser (Abb. 191). Es quoll jedoch so langsam aus dem auf blauem Ton ruhenden Sandlager, daß es nur den Appetit der Kamele nach „mehr“ reizte.

Noch einen Tag erfreuten wir uns des Steppengürtels und folgten den Pfaden der wilden Kamele nach Norden. Sogar eine Gruppe knorriger Pappeln wurde passiert. Doch nur in einer von ihnen war noch ein Fünkchen Leben; die übrigen waren lauter geschlagene Helden.

Bei dem Lager, das hier aufgeschlagen wurde, es war Nr. 138, hatten wir alles, dessen wir bedurften, und wir verbrachten hier zwei sehr notwendige Ruhetage. Während ich eine Sonnenobservation machte, buken die Männer Brot und hielten große Wäsche. Ein sehr ergiebiger Brunnen spendete den Kamelen für lange Zeit Wasser. Sie tranken je sieben Eimer. Das Wasser war fast ganz süß, und dadurch, daß wir es in dem offenen Becken gefrieren ließen, konnten wir unseren Eisvorrat vergrößern.

Hinter diesem Punkte folgte wieder sterile Wüste, aus deren lockerem Lehmboden vom Winde sehr eigentümliche, bis zu 8 Meter hohe Kegel und Würfel geformt worden sind, die oft täuschende Ähnlichkeit mit Ruinen von Häusern und Mauern haben. Am Abend wurde ein wichtiger Punkt[S. 23] erreicht, und jetzt kam Mollahs Wegkenntnis zum erstenmal zur Geltung. Er war mehrmals mit Karawanen von Abdall nach Sa-tscheo und zurück geritten, hatte dabei stets den Astin-joll (den unteren Weg) durch die Wüste benutzt und kannte dort alle Brunnen und ihre Namen. An einem der letzteren, Atschik-kuduk (der salzige Brunnen), schlugen wir jetzt unsere Zelte auf. Er verdiente seinen Namen, denn das Wasser war selbst für die Kamele absolut untrinkbar. Spuren in dem feuchten, salzhaltigen Boden verrieten, daß vor gar nicht langer Zeit eine Karawane von Abdall nach Sa-tscheo hier vorbeigezogen war und ohne Zweifel Fische, welche die Chinesen sehr lieben, transportiert hatte.

Dieser Wüstenweg ist schon von Kosloff, Bonin und möglicherweise auch von Marco Polo bereist worden. Es war meine Absicht, ihn nur zu kreuzen und direkt nach Norden weiterzuziehen, aber die Klugheit gebot uns doch, uns nicht in unbekannte Wüstengegenden hineinzuwagen, ohne mit einem genügenden Eisvorrat versehen zu sein. Der nächste Brunnen im Westen war der Tograk-kuduk (Pappelbrunnen); dort sollte das Wasser nach Mollahs Versicherung gut sein. Wir begaben uns also dorthin und ruhten einen Tag, an dem ein bedeutender Eisvorrat von dem Brunnen geholt wurde (Abb. 193). Es war keine Kunst, die Säcke zu füllen, da die Kälte noch −27,5 Grad betrug. Bei Tage war es allerdings nur ein paar Grad kalt.

Als wir uns am 8. Februar nordwärts auf eine lange, ziemlich waghalsige Reise ohne Rasttage begaben, hatten wir also für Menschen und Tiere auf mindestens zehn Tage Wasser.

Durch dichtes Schilf, das von der Kälte gelb und dürr geworden ist und knisternd bricht, wenn wir hindurchschreiten, geht es einem unbekannten Lande entgegen, aus dem nie zuvor eine Kunde zur Kenntnis der Europäer und ebensowenig der Asiaten gelangt ist. Ich ging, wie gewöhnlich, weit voraus. Unzählige Spuren von wilden Kamelen und Antilopen zeigen sich in allen Richtungen, Kulane aber gibt es in dieser Gegend nicht; die Luft ist wohl zu dicht für ihren geräumigen Brustkorb. Auf einmal hört der Vegetationsgürtel auf und endet mit einem Labyrinth von Lehmkegeln, die tote Tamarisken tragen. In einer Bodensenkung, wo das Erdreich feucht aussah, hielt ich es für der Mühe wert, noch einen Brunnen zu graben. Im Norden erhob sich eine wohl 70 Meter hohe Terrasse. In eine ihrer Talmündungen wollten wir hineinziehen.

Die Karawanenglocken kommen immer näher. Die Weide war an dieser Stelle gut, und die Kamele sollten noch einmal eine stärkende Mahlzeit haben. Der Brunnen gab leidliches Wasser, und aus der Winterkälte machten wir uns wenig; sie wurde durch prächtige Feuer gemildert.

[S. 24]

Ein passendes Tal lockte uns in seine Mündung hinein, und einen ganzen Tag ritten wir durch seine Rinne nach Norden. Der Boden hebt sich außerordentlich langsam, für das Auge geradezu unmerklich. Nach vorhandenen Karten von Innerasien müßte hier eine gewaltige Bergkette liegen, aber die Anhöhen, die wir jetzt auf allen Seiten sahen, waren so unbedeutend, daß sie kaum den Namen Berge verdienten. In einer kleinen Schlucht fand ich Stücke eines uralten Eisentopfes von sphärischer Form und einen Dreifuß, der unten einen Ring hatte. Offenbar waren hier in früheren Zeiten Chinesen oder Mongolen vorbeigekommen. Waren wir hier vielleicht wieder auf die Fortsetzung des Weges, den wir im Astin-tag gesehen hatten, gestoßen, oder war dies ein alter Weg nach Chami?

Daß wir uns in einer Gegend befanden, wo einstmals menschliche Verbindungsstraßen gelegen haben mußten, wurde uns während der folgenden Tagereise völlig klar. In dem breiten, offenen Tale, dem wir nach Norden folgten, zeigten sich nämlich oft Steinmale und Steinhaufen. Da, wo das Tal in flaches, wellenförmiges Terrain auslief, teilte sich der alte Weg. Eine Reihe von Steinmalen erstreckte sich nach Westsüdwesten, eine zweite nach Nordwesten. Der erste dieser beiden Wege hat wahrscheinlich nach den Ruinen geführt, die wir früher am Nordufer des Lop-nor gefunden hatten. Der zweite, den wir einschlugen und der nach Turfan zu gehen schien, führte uns auf einen niedrigen, rötlichschimmernden Kamm von ganz verwittertem Granit. Fern im Norden wurde die Aussicht durch eine etwas höhere Kette versperrt. Die Landschaft ist seltsam, öde, verlassen und stumm. Wie die Menschenspuren uralt sind, ihre Bedeutung verloren haben und nur noch in den Steinmalen als Erinnerungen aus vergangenen Zeiten dastehen, so sind auch die Bergketten hier auf dem Wege, vom Erdboden vertilgt worden. Wenn man an Tibet gewöhnt ist, kann man sich beinahe nicht entschließen, diese kleinen Landrücken Berge zu nennen. Sie sind zerfallende Ruinen von einstmals hohen Bergketten, welche jetzt durch die Einwirkung der in der Atmosphäre wirkenden Kräfte Stück für Stück zerstört werden. Doch denselben von Osten nach Westen gerichteten Parallelismus wie in Tibet finden wir auch hier wieder.

In einer geschützten Spalte auf der Nordseite des Kammes fanden wir eine liegengebliebene Schneewehe, die den Kamelen sehr zupasse kam. Vielleicht hat dieser Schnee sie vor dem Verdursten gerettet, denn zum Wasser hatten wir noch sehr weit.

[S. 25]

Die ersten Anzeichen des Frühlings machten sich jetzt bemerklich, und die Winde waren nicht mehr ganz so schneidend kalt wie bisher. Die Minimaltemperatur stieg freilich selten über −20 Grad; aber unser langer Winter näherte sich doch seinem Ende. Im Juli des vorigen Jahres hatte er begonnen und ununterbrochen fortgedauert.

Am 11. Februar überschritten wir eine Bergkette von unbedeutender relativer Höhe. Wilde Kamele haben hier außerordentlich zahlreiche Spuren hinterlassen. Sie schienen oft nach der obenerwähnten Schneewehe, der keine weiteren folgten, zu gehen. Wahrscheinlich hat die Erfahrung die Tiere gelehrt, daß die geringe Schneemenge, die hier gelegentlich fällt, an jener Stelle die größte Aussicht hat, liegenzubleiben.

Am 12. gingen wir in einer fabelhaft öden Gegend, die nur selten durch eine Kamelspur belebt wurde, nach Nordnordosten. In der Ferne sieht man auf allen Seiten einzelne, niedrige Hügel, aber ziemlich lange Zeit ist es unmöglich festzustellen, in welcher Richtung der Boden fällt. Es gibt hier allerdings flache, gewundene Bachbetten, aber sie sind trocken wie Zunder, und oft hat es den Anschein, als müßten Jahrzehnte vergangen sein, seit sie zuletzt Wasser geführt haben. Der Blick reicht unendlich weit nach allen Seiten hin. Da keine Veränderung eintrat und keine Hoffnung vorhanden schien, daß wir hier Quellen oder Schnee finden könnten, schwenkten wir nach Nordwesten und Westen ab.

Die beiden folgenden Tagemärsche gingen nach Südwesten. Ich hielt mit dem Kurse immerfort auf Altimisch-bulak zu, da wir ja einen Bogen nach Nordosten gemacht hatten. Unsere Lage war kritisch; der noch vorhandene Eisvorrat reichte freilich für uns und die Pferde noch mehrere Tage, aber die Kamele konnten keinen Tropfen mehr bekommen, und unser ganzes Streben war darauf gerichtet, diese unermüdlichen Veteranen um jeden Preis zu retten. Die Spuren der wilden Kamele wurden nunmehr stets auf der Karte verzeichnet. Ich glaubte, daß man aus ihren Richtungen[S. 26] Schlüsse auf die Lage von Quellen und Weideplätzen würde ziehen können. Die Spuren gingen meistens nach Nordwesten oder Südosten. Im Südosten dehnen sich die Kamischsteppen am Astin-joll aus, die wir schon durchquert hatten, und im Nordwesten gab es wahrscheinlich Quellen, die nur den Kamelen bekannt waren. Ich ging meistens zu Fuß und ruhte mich nur zeitweise im Sattel aus. Wenn es wirklich darauf ankam, eine Situation zu retten, hatte ich keine Ruhe zum Reiten. Die Kamele sind unerschütterlich ruhig und geduldig; nachts liegen sie geknebelt, keinen Grashalm bietet ihnen diese wüste Gegend, aber noch haben wir Vorrat von der Gerste der Mongolen.

Am 16. Februar sah ich ein, daß wir, wenn wir eine Katastrophe vermeiden wollten, direkt nach Süden gehen und versuchen müßten, den Wüstenweg mit seinen salzigen Brunnen wieder zu erreichen. Vergeblich spähten wir nach einer liegengebliebenen Schneewehe umher. Wir mußten nach dem flachen Lande hinunter, wo wir wenigstens versuchen konnten, einen Brunnen zu graben. Ich erstieg einen Paß in einer unbedeutenden Kette. Die Aussicht war nichts weniger als ermutigend, denn auf allen Seiten zeigten sich kleine Landrücken; es war dieselbe Mondlandschaft wie immer, dieselben trockenen Hügel ohne eine Spur von Gras, aus dem man auf eine gewisse Feuchtigkeit des Bodens hätte schließen können.

In einem breiten Tale sahen wir 57 frische Kamelspuren. Sie sammelten sich fächerförmig von allen Seiten und vereinigten sich zu einer Heerstraße, die ohne Zweifel nach einer Quelle führte. Nachher sahen wir noch 30 Spuren, die alle nach der großen Heerstraße gingen. Wir machten einen Augenblick Halt und hielten Kriegsrat. Gewiß war es, daß es hier nach einer Quelle ging, aber wie weit war es dorthin? Vielleicht mehrere lange Tagemärsche. Würde es nicht besser sein, nach Altimisch-bulak, das wir wenigstens kannten, zu ziehen? Wir folgten diesen Spuren nicht, so verlockend sie auch waren. Ganz kürzlich waren sie wie helle Stempel in den Boden gedrückt worden, aber merkwürdigerweise ließen sich die Kamele selbst nicht sehen. Bis in die unendliche Ferne lag das Land leer und schweigend da. Es war, als ob unsichtbare Geister diese Spuren hervorgerufen hätten. Ganze Karawanen von wilden Kamelen waren hier kürzlich gezogen, aber kein Tier war zu erblicken. Die Spuren führten nach Norden, vielleicht nach der Pawan-bulak, einer Quelle, von der Abdu Rehim, wie er mir im vorigen Jahre mitgeteilt hatte, gehört, die er aber nicht besucht hatte.

17. Februar. Unsere Lage fängt an, recht bedenklich zu werden. Die Kamele haben seit zehn Tagen außer einigen Mundvoll Schnee, die wir vor einer Woche fanden, nichts zum Löschen ihres Durstes bekommen. Ihre Kräfte können nicht bis in alle Ewigkeit ausdauern.

[S. 27]

Während unseres heutigen Marsches ließen wir die kleinen Ketten, die wir auf dem Zuge nach Norden überschritten hatten, der Reihe nach hinter uns zurück. Sie laufen eine nach der anderen im Westen aus und verschwinden dort spurlos; sie stehen also nicht einmal in fortlaufender Verbindung mit dem Kurruk-tag, obgleich sie zu demselben orographischen System gehören. Fern im Westen sahen wir die Ketten des Kurruk-tag; sie waren höher und größer als die bisher von uns überschrittenen. Da wir in ihrer Nähe größere Aussicht hatten Wasser zu finden als in der Wüste, richteten wir den Kurs dorthin und zogen nach Westen.